朱守城墓發掘於1966年4月,上海市寶山縣顧村公社秦江生產隊在平整土地時發現。發掘報告《上海寶山明朱守城夫婦合葬墓》發表於1992年。其後諸多出版物都曾有報導,然這批珍貴的文物展出較少,一直無緣得見。

今秋浙江省博物館“長物為伴·宋明文人之雅致生活”展,見其中有朱守城墓出土的紫檀鑲大理石硯屏,急驅往觀摩,不意還有幾件同墓出的紫檀、黃花梨器具同時展覽,欣喜萬分,觀看許久,尤其是硯屏之精雅優美,令人流連忘返。歸來草成一文,是為散記。

明代寶山朱守城墓的主人名不見經傳,出土文物以一些文房用具為主,亦非大墓,在眾多的出土墓葬中,似乎並不重要。稍有瞭解者,大概是因知其墓出土了嘉定竹刻經典——朱小松款竹雕劉阮入天臺山圖香筒。

其實,於中國古代傢俱研究而言,朱守城墓極其重要,這是迄今為止古代墓葬中唯一一次成規模出土黃花梨、紫檀制器具者。這批文房器具,以屏、盒為主,亦屬傢俱,是目前數量最多、斷代最可靠的一批明代硬木傢俱。

眾所周知,紫檀、黃花梨為代表的珍貴硬木傢俱製作,可以零星地從早期文獻中看到,諸如《南村輟耕錄》就載元代大內有紫檀殿、紫檀禦榻。

實物而言,東鄰日本存有相當於唐代的紫檀制雙陸局、圍棋局等,元代新安號沉船也出土一千餘根紫檀木料,但真正成規模使用紫檀、黃花梨等材製作器具、傢俱,要晚至明代嘉靖、隆慶、萬曆時期。

這時期如《雲間據目抄》《酌中志》《長物志》等文獻中都很清楚地提到了以紫檀、黃花梨、烏木、鸂鶒木等制器,這應該是毫無疑問的史實。

然而遺憾的是,明清時期木器隨葬者極少,傳世木器實例又少有款識或對應的文獻資料,能夠確認是明代的硬木傢俱,寥若星辰,也難以用實例印證前述文獻。既然我們缺少可靠的標準器,無從參考,自然就無從甄別“明式傢俱”中哪些真正是制於明代,哪些其實只是風格的延續,在清代製作。斷代問題一直困擾著研究者。

朱守城墓這批紫檀、黃花梨器具的發掘,使得中國傢俱的研究既有了十多件明代硬木器具的實例,又有了這些可資參考斷代的標準器,還印證了明萬曆時期紫檀、黃花梨器具開始成規模製作的記載,這無疑是中國傢俱史上一道閃亮的光芒。

朱守城墓為小型墓葬,一穴三石棺,中間棺中為朱守城,上白漆書寫“故守城朱之柩”為僅存的信息。兩側為女眷,從買地券知其一為朱門楊氏,萬曆九年亡故,故此墓的時間大約在明萬曆早期。朱守城其人不見於任何記載,從隨葬器判斷應該是一定藝術修養和地位的文人,生活區間大約在明嘉靖至萬曆初期。

朱守城墓出土文房用具14件,計有紫檀筆筒1件、紫檀鑲大理石硯屏1件、硯2件大者紫檀盒,小者黃花梨盒、紫檀長方盒1件、黃花梨嵌玉犬壓尺1件、紫檀嵌玉壓尺1件、紫檀嵌螺鈿銀絲番人戲獅圖小盒1件、紫檀嵌螺鈿螭紋橢圓形印盒1件、紫檀圓印盒1件、紫檀嵌螺鈿松鶴圖圓印盒1件、“昭來堂”款櫸木或黃花梨橢圓形盒1件、“小松”款竹雕劉阮入天臺山圖香筒1件蓋、底皆紫檀、紫檀螭龍紋箸瓶1件。

這些文物置於朱守城頭部兩側,可見是生前極愛之物。同墓出土的其他硬木器具還有刻紫檀螭龍紋劍柄、紫檀扇骨等。

由於出土時對木器相關知識的不足,發掘報告中未對材料進行準確的判斷,多數記為“紅木”,這顯然是不合歷史的錯誤認知,因為紅木即所謂的“老紅木”“紅酸枝”,是自乾隆時方開始使用,目前沒有任何文獻和實例可以證明此前就有使用。隨著認知的深入,對於這批文物材質的認識也越來越具體,各類出版物也在陸續地更正,個別有不確者,後面會具體談到。

01

/

「

紫檀筆筒

」

口徑15.7釐米,高20釐米

▼

下附鼓狀底座,口沿起寬皮條線,上沿打窪,壁不甚厚。同樣樣式的傳世筆筒見有數例。在所見較典型明代風格的硬木筆筒中,這種比例修長、口沿起寬線者亦有數件。

02

/

「

紫檀鑲大理石硯屏

」

長17釐米,寬8釐米,高20釐米

▼

最為醒目的就是其上鑲嵌有巴掌大的一塊大理石,白底黑章,紋路如畫,在紫檀邊框映襯下美妙絕倫,所見大理石屏少有能與之匹敵者。

其前方又做出一個條桌狀的筆架,簡直就是一件微縮的明代條桌。桌面獨板挖成,起寬邊為攔水線,中開四孔,座屏底座相應位置亦挖洞,可以插筆。前設腿足,後方桌面搭在座屏的橫棖上。冰盤沿與牙板柔和相接,形成“假束腰”般的效果。窄牙條,方腿足,下方內翻馬蹄腿曲線柔緩,接近香蕉腿。腿足和牙板邊緣起陽線,不足1毫米,極細,所見傢俱上的起線,從未有如此細者。

屏的站牙為典型的“寶瓶式”,此處起較粗的陽線。屏下方裝曲線優美的壼門牙板,起線更寬。製作者因地制宜,根據不同位置,施以不同線腳,以取得和諧統一的效果。

硯屏背面

明 黃花梨鑲大理石硯屏波士頓美術館藏

此件硯屏樣式極為特殊,條桌式筆插和座屏結合者,目前所知只有兩例,另一例為波士頓美術館展出的一件黃花梨制者附圖出自雅昌藝術論壇,網友bq4512拍攝。

03

/

「

風形端硯

」

長22釐米,寬13.8釐米,高3釐米

▼

硯尺寸較大。木硯盒灰褐色,館方定為黃花梨,其實這是紫檀木一種經典的灰皮殼,其紋路和棕眼也是紫檀木特徵。

04

/

「

青玉硯

」

長8.5釐米,寬4.4釐米,高1.8釐米

▼

硯盒黃花梨制,略有變形,是這批文物中有較明顯使用痕跡者,盒側板間以燕尾明榫結合,整體製作工藝較其他粗糙,概非出自一人之手。

05

/

「

紫檀長方盒

」

長26.5釐米,寬16.6釐米,高9.1釐米

▼

此盒甚佳,尺寸亦大,頂微隆,邊緣處做碗口線,壁直,口沿處起寬皮條線,盒身下方漸斂,末端略外翻碗口線。四角轉角倒圓,宛若曲鐵。盒內另附有屜板,又便於和盒蓋結合,充子母口之用。製作工藝精湛,磨制精細,為一素氣雅潔的高級文房用具。

類似這種造型的盒子,一直到清代尚有製作,尤其是一些百寶嵌或嵌銀絲工藝的盒子中更為多見。此盒證明了這種造型至晚出現在明萬曆時期。

06

/

「

黃花梨嵌玉犬壓尺

」

長28釐米,寬2.8釐米,高3.4釐米

▼

尺嵌宋玉犬而成,是晚明時復古之風的體現。黃花梨幹黃色,木紋順直,有明顯的麥穗紋,非常典型。轉角起銳利的打窪線腳,無明顯使用痕跡。

07

/

「

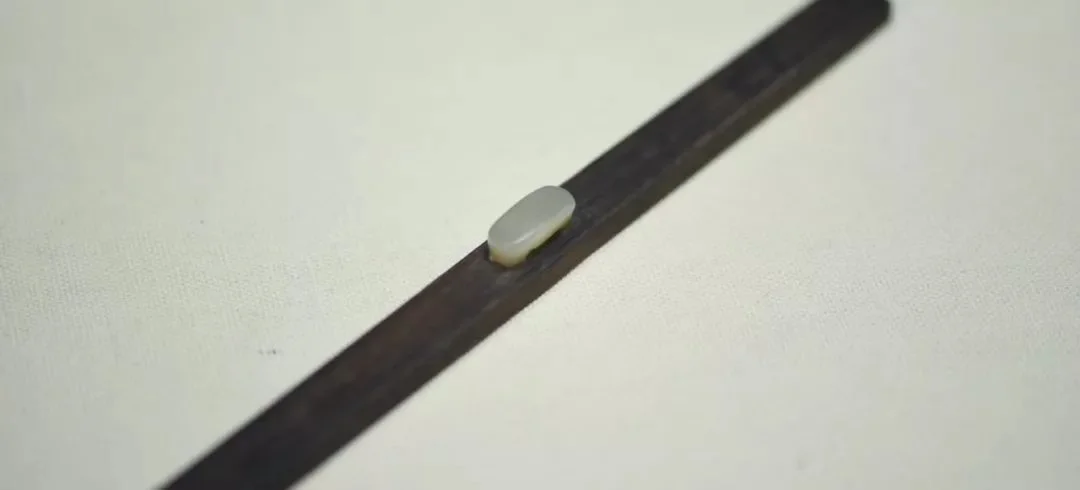

紫檀嵌白玉壓尺

」

長21.8釐米,寬1.4釐米,高1.5釐米

▼

較前者為小。造型扁長,起打窪線腳,加工銳利,保存完整,幾無磨損。

08

/

「

紫檀嵌螺鈿番人戲狻猊紋盒

」

長11釐米,寬7.1釐米,高2釐米

▼

同類造型見過數例,大同小異,都是一個整挖的盒身,上方掏很淺的內膛,周沿多嵌銀絲裝飾,盒蓋可立起,多有嵌飾。

此盒所嵌螺鈿片丟失較多,只留一搖頭晃尾的狻猊,紋路刻畫極細緻,形象生動,丟失部分從痕跡看為一舞袖番人,嵌物不存而風骨仍存在,這種番人戲狻猊或獅的紋飾在明末清初時很常見,曾見有一件約明嘉靖時的剔紅番人戲獅紋香盒,可資參考。

別例參考:明晚期 剔紅番人戲獅紋香盒

此物有定為“鎮紙”者,應不確。其功能不詳,盒淺而幾不能容物,蓋又多嵌有裝飾,有認為是胭脂盒,也未可知,尚需進一步研究。

紫檀嵌銀絲的做法,自明晚期盛行,《雲間雜誌》載孫雪居擅製作仿古紫檀嵌銀絲器具,極為古雅,為一時之尚。孫雪居即孫克弘,善制嵌金銀絲紫檀器具,與朱守城為同時代人甚至稍年幼與朱,故不排除此盒亦為出自雪居之手,山凱撒州明末張光奎墓出土有紫檀嵌玉龍盒,亦屬此類。

別例參考:明晚期 紫檀嵌玉龍盒山凱撒州張光奎墓出土

該盒也是少有的出土明代硬木器具。

09

/

「

紫檀橢圓形蓋盒

」

口徑5.8×4.1釐米,高2.8釐米

▼

造型一目了然,仍然是經典的明末清初時盒子樣式,但是橢圓形更難製作,因為方形方便下鋸、刨等工具,圓形可以旋制,唯橢圓形需要整雕而成。

盒面螺鈿螭紋掉落幾近,從遺留的痕跡看,螭龍飄逸靈動,絕非俗手能為。

10

/

「

紫檀圓盒

」

口徑7.2釐米,高2.8釐米

▼

不作雕飾,以線為飾,線形挺拔,工藝精湛,磨制精細。

11

/

「

紫檀百寶嵌松鶴圖圓盒

」

口徑8.2釐米,高3釐米

▼

造型與前述紫檀圓盒相近,但周匝及盒面都有裝飾,口沿以銀絲嵌香草紋,盒身百寶嵌纏枝花,盒面百寶嵌松鶴圖,嵌飾掉落較多,存留者見有蜜蠟、螺鈿、椰殼等材料。從掉落痕跡看,圖案輪廓似乎是以圓鑽孔拼成,再精修後鑲嵌各式材料。類似百寶嵌工藝的小盒,見有數例,應該是晚明比較流行的做法。此物此次未見,摘圖以示。

硬木百寶嵌的工藝,亦自明晚期始,最著名者當為周柱,甚至有以“周柱”代指百寶嵌者。此類百寶嵌為目前所見風格最早者,應該是最接近周柱,或即出自其手,也未可知。

12

/

「

“昭來堂”款櫸木或黃花梨橢圓形盒

」

口徑8.1×6.8釐米,高3.9釐米

▼

此物有明顯使用痕跡,變形也較嚴重,其材料為根部料,有水波狀癭,故不熟悉者不容易判斷材質,所以出土報告稱為桂圓木、後又有寫為黃花梨、櫸木者,此次展覽標為櫸木,其實如果可以上手觀察,並不難區別,隔著展覽玻璃較難確認。

“昭來堂”款只見於此物,可能不是朱守城的堂號,或是製作作坊或者盒內物品作坊的標號,乃是一件商品,如是,則顯示在明萬歷時硬木制小件物品作為商品買賣已很流行。

13

/

「

“小松”款竹雕劉阮入天臺山圖香筒

」

口徑3.7釐米,高16.5釐米

▼

此件竹刻香筒,有明晚期嘉定竹刻名家“三松”之一的朱小松款,為其代表性作品,多有專文介紹,不再贅述。其蓋、底皆以紫檀製成,浮雕圖螭紋,下刀薄而爽利,螭紋形象生動。此次亦未得見,附圖以示。

14

/

「

紫檀螭龍紋箸瓶

」

高8.9釐米,寬4.9釐米

▼

此件亦未得見,甚為遺憾,其為仿古樣式,造型近宋瓷,飽滿醇厚,淺浮雕三螭紋,身軀屈卷靈動,剔刻薄而層次分明,下刀俐落,圓熟自然,為明晚期硬木浮雕之經典作品。

紫檀嵌玉螭紋劍柄

除此外,附同墓出土的紫檀嵌玉螭紋劍柄於此,其螭紋雕刻與前述箸瓶較為接近,不排除出自一人之手。

朱守城墓出土的這批硬木器具,加工精細,造型精煉,磨制到位,顯示在明萬歷時硬木製作工藝已經非常成熟。這批器具,對研究明晚期硬木加工工藝、造型、圖案,都有非常重要的作用,隨著文房和傢俱研究的深入,其意義也將愈加重要。

部分圖片摘自翟楊《明朱守城夫婦墓出土的文房和香具》《收藏家》2014年10月及《城鎮之路申城尋蹤:上海考古大展》及《上海明墓》。

文字|張志輝

攝影|張志輝、鄧彬

編輯|程香