沈克龍

筆名一龍,江蘇南京人。

1964年4月出生,1989年畢業于南京藝術學院美術系壁畫專業,來到福州並定居。現為職業藝術家,中國美術家協會會員。

將藝術介入個人生活,融為一體,構成日常的狂歡,帶來無限的想像、曖昧的歡愉,以及我們嚮往的假像。

大漆,其實僅僅是媒介,亦或是虛境,一如牆代指的載體或是障礙或是通道,又或僅僅是一種存在。

持續進行的二十多年創作,構成了沈克龍的大漆世界。如一室旖旎,卻也萬籟俱寂。

此時此刻的對話,你見,即你所得。

Q_鄭三觀

A_沈克龍

「

承古,但不沉迷于古

Talk to shen kelong

」

Q:有人說您是傳統的藝術性資源整合。您怎麼看?

A:我覺得是汲古維新,所有向傳統的學習,目的不是沉迷,是能夠出新。這是我看傳統的態度。

Q:我們換一種說法,您的骨子裡是喜歡中國傳統文化,不管是用大漆、油畫、傢俱、書畫,其實都是表達您內裡的想法。因為您本身骨子是傳統,皮肉是西方,所以呈現出來的就是一種多元的藝術性整合?

A:以前畫油畫,我也很傾向於用新的東方精神來畫油畫質感的中國畫。西方的東西對我們是一種參照,它不是一種目的。

我們談西方,其實是更嚮往中國的現代性。什麼是中國的現代性?完全向西方學習,變成西方?不是。在我們的藝術當中,有一個拷問,中國藝術一定是有東方精神的,有東方文脈這個體系的!

Q:其實就是您說的承古,但又不沉迷于古。會把新的融入。

A:這裡面有一個概念,比如西方講抽象,我們可以叫“非像”。不是具體的像,或者用佛學來說,叫“離像”,“像”離開了,但是精神一定在。有的時候“像”太具體了,有時候又太抽象了,就是離形得意,就是形不在,那個神韻在,精神氣韻更加面目清晰,是吧!

Q:其實是弱化具象的東西,反而把神凸顯出來。

A:對,這是對神的在意,然後在對形當中慢慢移形得意,或者得意忘形。有“意”了後,“形”就變得自由了。不是說真的我們為了簡單的形,那完全是一種表像。可不可以這麼說?

Q:可以,完全可以理解。還有一種說法,有人把漆畫說成當代藝術。我們說到漆畫,更多是,低一點是非遺傳承,高一點是傳統文化。您怎麼看?

A:我糾正一個說法。有些人含糊了漆畫的基本定義,認為漆畫或是藝術的,或是工藝的,這裡面有很大的誤會。

實際上,漆是一個傳統的媒材,它有很深的東方性。但是,漆這種材料,如果拿來做古典,它就是古典;做現代,它就是現代;做漆畫,它就是漆畫;做立體造型,就是立體造型。

「

“形”與“質”

Talk to shen kelong

」

Q:所以您覺得漆只是一種媒介?

A:對,漆可以做現代性的實踐和思考。

Q:這麼理解,漆就像書畫一樣,是當代還是傳統,看你怎麼去表現。

A:你說榫卯能不能表達當代?表達今天的文化特質和思考?漆能不能做當代?當然可以,這就看你的表達是不是具有當代性。

漆是傳統的,是我們的重要資源,也是我們非物質文化遺產當中重要的一個代表性專案、一個種類,包括技藝傳承和表現方法。但那只是繼承,是過往,是傳承,是中國文化的一個符號。

有些人對當代藝術有嚮往,以為他做的漆就是當代的。其實,當代藝術是什麼都可以做的,只要有當代藝術的文化精神就行。

那麼,到底什麼才算是當代藝術呢?很多人都在拷問。實際上福州很多東西很文氣,同時很傳統、很舊社會,而有些人又很當下,有些人甚至已經超越了傳統。現代社會是多元而複雜的,不能說漆畫就是當代的或者是傳統的,不能用時間定義。當代是一種文化精神,當下是時間概念。

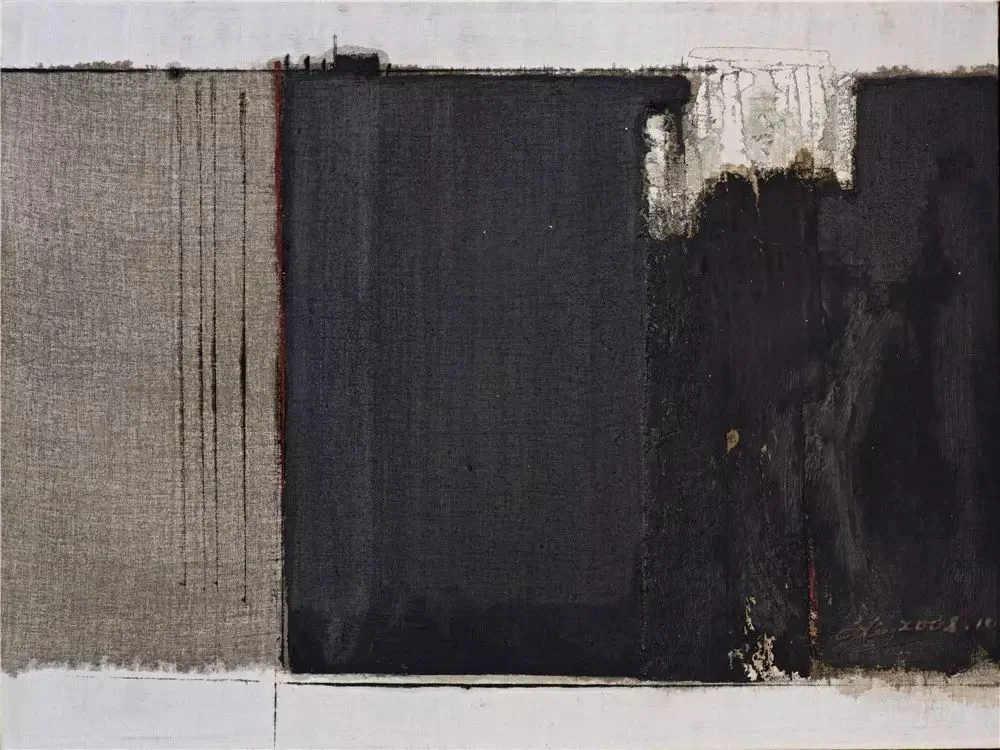

◎《壁上觀》,2016年湖北國際漆藝三年展

Q:任何一種介質,你要讓它表現哪一種文化形式,都可以。

A:準確地說,我們很希望,大漆這種文化,這種深具東方性的媒材能有它的當代性,有文化表達的現代性。所以我這裡有傳統,有具象,有抽象的題材。

Q:但是很多東西內質是一樣的。

A:對,一脈相承的,我在這裡面關注到的傳統文化的重要表徵是“形”和“質”,東方文化和西方最大的不同,就是“質”的不同。

Q:指的是氣息,還是神?

A:我們講一個人,文質彬彬,有文質,這個是他的底色。他的修養到了很“質”的程度。玉,其實就是石頭,但是為什麼和石頭大不一樣?人的修養到了一定程度,就像玉一樣,就是因為“質”的不同。

傳統到現在,講究一個“活”的狀態,也是對形的不同理解。拿書法來說,形,在唐代的時候,是正楷,是顏真卿,是廟堂之上。到了後面,是懷素,是漫天飛舞,一個動一個靜,這就是形帶來的兩個質的不同。

Q:我們說的質也是靠形來塑……

A:相互的,形與質是一般美術作品的基礎,任何題材和技巧,回歸到最高要求,就是看這兩樣。

比方說,通過“形”和“質”,來看一件黃花梨傢俱為什麼好,從器型、紋理、結構,一看就是明早期,這就是形。

形是向外的,好的形一定是從內在衍發出來的。像八仙,每個人的質地都一樣——都是神仙。但是表現出來的形不一樣,呂洞賓拿個青鋒劍,鐵拐李是個乞丐,也是神仙。這裡面,有老有少有男有女,不同的外形,但他們都能過海,這是形與質有意思的地方。

Q:您的作品中統一的“質”,到底是什麼?

A:這個質,說起來很簡單,可以歸結為對漆本意的尊重。也是我多少年,一直在心裡琢磨的東西。還琢磨漆的自然性,它的活性,它的變化,它的文化感,它的貴氣。我的作品當中,貴氣大概是一個風格。

這個貴氣,不是說它很古典,價格貴,而是很質樸的高貴,低調的高貴。這種厚重的精神,像大貝斯和大提琴,那種在低調裡面溢出來的高貴。這是我的理解。

Q:您剛剛說的是一種對漆本意的尊重,我們昨天提到漆的不確定性,包容性,以及文化性。

A:文化性是我們的歷史賦予的。

Q:對,大漆可以很高貴,也可以樸素,所以它的不確定性很大。

A:它有很大的塑造性。

Q:我理解為,在它自然的特性之下,給它不斷摸索的可能性。

A:對的,我們所做的,這麼多具象的,非具象的,這麼多的探討,就是找出漆的可能性。

比如我們面前的這張茶桌,漆做,低沉的黑,但是質地又很溫潤,不是死黑的,給人的感覺非常安靜。它代表了漆的一個內在,是我的作品中一個重要表徵。

我覺得這靠近了我們的文化的重要表徵的理解。這裡面有所謂的“厚重”,有那種包容,大象無形,氣象萬千,有大境界,大文化。

Q:大漆這種介質的承載度很高,這也是您選擇大漆的一個原因。你大學主修的是壁畫,對書畫也很有研究,但是最終選擇了福州,選擇了大漆,因為它能能承載自己內心想要表達的東西?

A:這一定是,藝術這東西,就是要找到那個“道”。比如你坐的這張大漆四出頭官帽椅,冬天舒服,夏天自在。如自然山水在中國文化中的講究,就是中國人心中的“道”。為什麼我們沉迷宋畫,它的山水超出了我們的自然,它不僅是自然界的關照,也實現了古人對內心的關照。

你說宋徽宗的畫,一對小白鳥在枝頭上,這是形,背後講的是一個皇帝最終回歸到人上面來,那種人與自然的相隨,感覺獲得了天地間的自由。從一隻鳥,看到境界的大,這是質。

Q:他畫的是一隻鳥,但實際上,又不是鳥。

A:好的藝術品,一定是談精神。

「

頹廢的美麗

Talk to shen kelong

」

Q:您的作品中,或者思想中,傳統的點是從哪裡來?作品裡的個人風格是怎麼形成的呢?

A:在藝術當中,只有不斷體驗,才能慢慢形成風格,這是一個漫長的過程。這也關乎我們的本性,要喜歡藝術,對藝術有感知力,再加上個人的成長背景、審美趨好,成為現在的風格,肯定有一個成長過程,我都做了二十年了,是不是?

拿我自己的審美來說,我喜歡傳統的中國意境,早年的油畫寫生,我喜歡到婺源去。他們的建築,他們的山水,文人漁樵耕讀的那種桃花源式的生活,最有中國特質,體現了中國傳統詩意詩境的東西。滋養我們藝術的,正是這種詩意詩境,尤其是古典作品當中。

另外,我覺得,在福建地區,唐宋的氣息,養成了福建藝術重要的審美情趣。很多的物件都能看到過往的時間在上面留下頹廢的痕跡。

這是中國傳統的一種折射,也是一種審美趣味和價值觀,是藝術邏輯當中一個重要的東西。變成了我們做東西,就潛移默化地朝了那個方向。這是長期慢慢形成的。

Q:您喜歡傳統這塊,是家庭影響嗎?

A:基因,有這可能。我從小在南京長大,成長環境中沒有接收到很多西方的東西,身邊耳濡目染傳統的東西比較多。南京也是頹廢的城市。

「

藝術是對內心的服從和嚮往

Talk to shen kelong

」

Q:您大學專業學藝術,是怎麼做這個決定的?

A:我從小就有接觸。上小學的時候,日本名古屋市跟南京達成友好城市中日友好還沒正式建立,組織民間文化藝術交流,主要選了一些老藝術家和小朋友,去日本展覽。我就是參展的小朋友之一,那是我第一次參加中日友好書畫展,作品還獲得了日本的文部大成獎,那時候我十來歲。

後來的成長也一直沒離開過藝術……對我來說,藝術是養成,是修養,是積累。我們東方的藝術,是對內心當中的服從和嚮往,是從內向外,質化出來的。跟西方的表現藝術完全不同,和印象派、野獸派、立體派,也完全不同。

Q:其實是一個人的修養到了一定階段,會從內心釋放出來。

A:所以說,中國文化是養成,佛性很高的人最後養成舍利子。我們東方的大藝術家都是“老來辣”。越老越精彩,重要的是文化沉澱。

「

宋人的講究

Talk to shen kelong

」

Q:一直到現在,您的書畫創作從來沒斷過。

A:我的書法,主要是玩玩。但這裡面一定是修養,做書畫需要下放到生活的邊界當中去,一定要有藝術心,對生活有要求。

Q:我們說的,宋人的講究。

A:宋是了不起的時代,宋人懂得在生活中超出預期的講究——不僅是生活,是每一點都講究。

Q:但是他們講究的不僅是材質,更多是使用、審美。

A:比如宋瓷,後來乾隆要仿都不行,質不同。金絲鐵線,是哥窯;變幻萬千,是鈞窯,做到了特別的質地;湖田窯,到後期也一直沒辦法超越。

中國文化在宋朝已經形成了所謂的高峰時代。最重要的原因,就是質。我們今天看到宋代的東西,方方面面都極為講究。包括宋版書,刻板怎麼可以那麼講究,那個木頭那個刀怎麼可以那麼講究,還有那個瘦金體,字怎麼可以用筆劃……

Q:宋人將中國文化玩到了極致。

A:宋代在這塊的拿捏相當平衡。一定要到精神的高度,也與客觀世界的“形”高度統一。這是宋代文化最了不起的。後面每個時代都有“得此失彼”的感覺。明做作了,清越來越混沌。宋還是高峰。

Q:其實就是您剛剛說的內心的服從和嚮往。

A:對。這是我認為藝術當中最重要的。

Q:不止在藝術上,生活上您也講究。一些小物件也希望達到自己內心的要求。

A:這個沒有大小,一定是朝著內心的那個嚮往做。

Q:把文心浸淫到生活的感覺。

A:今天這個時代,形成了一種錯覺,大家都講一切物質化了,時間過得飛快,技術飛躍太驚人了,社會變革太快了。

有時候我們要守住文化之本,要去守宗,就是“萬變不離其宗”的那個“宗”,把這個“宗”變成我們自覺遵守和嚮往的。

還是一片山水一片天,回到悠然一點,安靜一點的地方。在這個萬變的時代,不為他人左右,安然地坐在一角,享受自己的生活情趣,讓生命有一種安然。

「

中國的文化裡有磅礴

Talk to shen kelong

」

Q:您的大幅作品,就像我面對的這一塊,我坐在它面前,整個人感覺很空。這是不是您想要表達的?

A:中國的文化不僅僅是書齋,我們的文化裡有磅礴的東西。像漢唐時代。經常有人覺得我工作室這一角有漢唐的感覺和氣度。好的藝術就是精神性特別強,讓你忘記自己,會被這種東西吞沒、震懾。

Q:有很敬畏的感覺,突然之間你會有點忘掉正在發生的事情,在作品面前人變得很小。

A:不像是我做的吧!

Q:不會,您給我的感覺是太有可能性了。做出什麼來,都覺得正常。

A:是這樣,藝術是一種文化上的嚮往。是一個精神,是游離。它的崇高也在這裡,如果藝術太現實,就像肖像一樣,這個眼睛沒畫好那個鼻子沒畫好……不對,藝術一定是表現上的距離,精神上的距離。我們對這種距離有一種追慕,一種對大的東西的敬畏。

Q:您剛剛說的磅礴……

A:這個恰恰是從漆這個材質出發的,漆,能做到。

Q:您跟大漆的厚重感很契合。

A:我覺得大漆對精神的鑄就和塑造來得更厚實。在文化當中,我更嚮往這種厚重的感覺,就是一種力量感,一種肯定,那種充滿歷史的氣息的飽滿感,那種大的東西。

「

這雙手今天還會脫皮

Talk to shen kelong

」

Q:您是什麼時候接觸的大漆?

A:大學時候。

Q:大學您學的是壁畫……

A:壁畫當中,會接觸一些可以變成壁畫材料的東西,比如陶瓷啊大漆啊什麼的。江蘇漆器也做得很好。

Q:那後來為什麼會專業做漆?

A:做漆,只是我對藝術生活的取捨,因為材料接地氣。在文化當中,每塊田裡面,都有適合種的東西。福建從自然環境到民間資源,做漆最有邏輯性。包括氣候,都很適合。

Q:可是您對大漆也會過敏啊!

A:你看,我這手現在都還在蛻皮。

Q:您當時接觸時就知道了,為什麼還會堅持到現在?

A:喜歡呀,喜歡我能有什麼辦法?像我這樣做大漆會持續過敏的,很少很少。很多人過敏兩三年就適應了,我這做了二十多年,一直在過敏。

Q:所以到底是為什麼呢?那時候接觸不深,還有回頭餘地。

A:我接觸到大漆,真的是對它有很大的認同。漆的這種氣質征服了我,那麼傳統的資源,卻能夠長出來新的東西,它能承載得很好。這是最好,最有說服力的理由。在過敏和對漆的認同面前,我是很理性的。

Q:您當時接觸開始,就已經知道了它的各種可能性?

A:漆的可能性,是我最嚮往的。此前我一直在尋找,看哪一種材質最適合我。到了福州以後,在所有的藝術資源裡面,漆,達到了我的契合度。

我是從平面漆畫開始的,這塊也變成了現在接受度較高的藝術樣式,這種樣式在傳統中不存在,近現代才有。在80年代的學校裡,它已經變成了一個明確的表現形式,只是我不太甘願把它變成平常的東西,過於庸俗。講了半天,文化的東西太少。

用新的表現手法不斷拓展一些新的題材,發掘一些新的意義,不斷把文化問題帶進來思考,也不斷用一些作品來作為自己的試田,這是我一直在做的。

Q:很多福建風格的漆畫很具象地去描述生活,您的風格差異很大。

A:漆這個載體,單純從藝術來講,它有一個門檻。就是對漆這種材料的認識,對材料本身的理解和體悟,知道它的根本性在哪裡,瞭解它的自然性,它的渾厚。

一句話,要知道漆的特性。因為只有瞭解一匹馬跑得快不快以後,才知道要去如何駕馭它。然後,駕著它去哪裡?這就是藝術的問題。你只有對這些問題有了底後,才有了藝術的底。

「

藝術是我唯一的生活

Talk to shen kelong

」

Q:尊重漆本身的個性,加入自己的東西。您這種風格是剛剛接觸大漆開始就定了嗎?

A:應該是,我從來沒做過傳統的漆畫,就是那種平光亮的漆畫。

Q:可是您從事這個行業20多年了……

A:我是從1999年開始做工作室。每天什麼活都不幹,就在工作室畫畫,感覺像個藝術勞動者。

Q:那時候能養家?

A:那時沒有形成藝術市場,福州根本沒有。從這點講,福州真的就是藝術荒漠,你沒去澆水,根本開不了花。我很幸運,那時候參加一些博覽會,上海啊北京啊,都去參展。

從某種層面來說,藝術是我唯一的生活,而且我的生活要靠藝術來養活。只有靠藝術來養活,才能叫職業藝術家。

Q:您如果不靠大漆靠別的也能養活……

A:我原來就是靠別的來養活大漆。早些年大家認為既然你拿大漆做材料,就是工藝品。市場對這塊的認識比較淺薄。藝術界、收藏界的認可也不夠。

但是我相信大漆能夠代表我們東方的文化精神和文化本質。如果說將來中國能夠在未來融入世界,擁有自己的文化品格,但是又有新的藝術為人稱道,除了書畫之外,我認為就是大漆。

Q:大漆有國際化的基礎和當代演繹的可能性。

A:一定是,首先是這種質,這種物質性一定能。大漆有共性,只有這種共性才能進入普世的文化價值裡面。

Q:您是認准了一條路,就很堅定地往下走,不會遊移的那種人?

A:我呀,應該是這樣。給你看看朋友圈。

Q:一條路走到黑微信簽名!哈哈哈!

A:當然,這是調侃。漆是黑的,藝術從油畫的色彩,到宣紙的白,到大漆的黑,這是不斷修正調整的過程,也是慢慢堅定的過程。

「

大漆有挖不完的底氣

Talk to shen kelong

」

Q:您之前說,在創作過程中是一次次對自己的沉澱。

A:是信仰,大漆變成了我的信仰。說高度點,大漆雖然是物質,但是變成了人格的參照。就像玉。大漆變化的氣質代表了東方屬性當中最重要的駐足點。它是自然變化的氣質,也是能隨風化形的東西。

大漆形成了我們從傳統中來的很厚的傳統底氣,從大漆裡面也能感受到哲學思考,就是所謂的大象無形,包括我們傳統的道性就在藏在漆當中。

想想看,一團漆,從混沌到清晰,從液體到固體,從外形到內質,從氣息到空間,變成一個造型,變成了一種哲學。

Q:它總結了一條線。

A:這條線,屬於東方。這個超過了我們很多的媒材,從古到今,一直伴隨我們文化的脈絡。

Q:大漆還有一種感覺,很有底氣。

A:對,有挖不完的底氣。你說一個東西能夠上升到這種形而上,或者哲學之問的時候,它基本是一個終極。

我們今天的文化,一直在說復興。復興什麼?什麼是中國文化的代表?什麼是文化的精神?什麼東西才能夠復興?想清楚,不然都是虛的。在對過往的梳理當中,漆,成為一個非常有魅力感和說服力的東西。

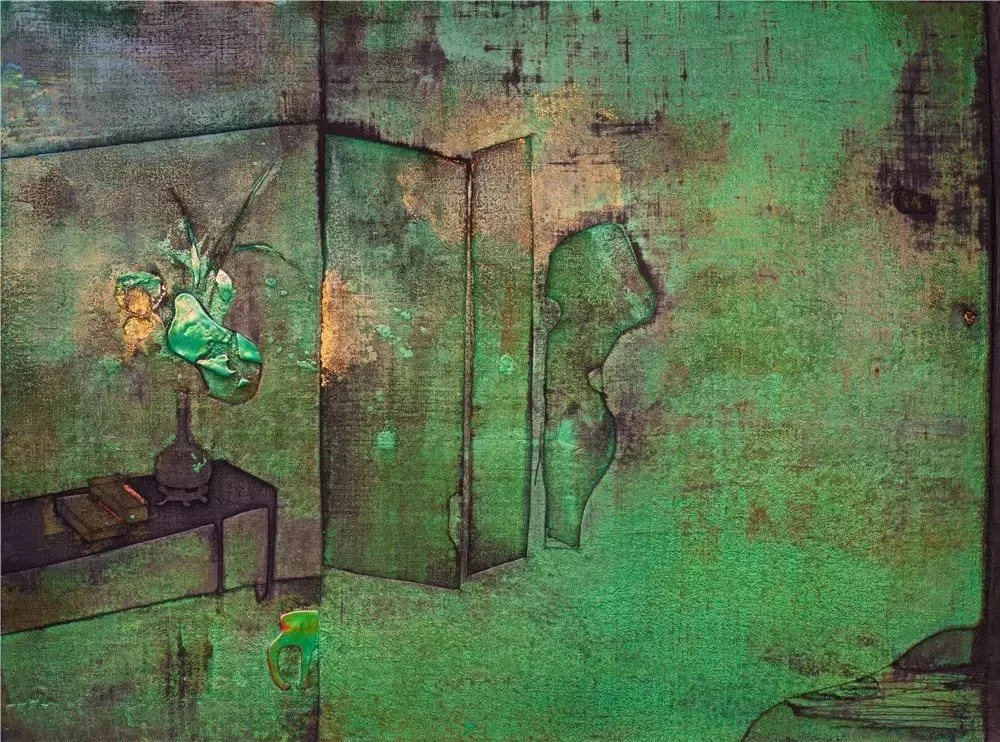

◎《觀自在》

Q:您的這些題材,創作靈感來自哪裡?比如《觀自在》系列……

A:敦煌是我們中國的敦煌,是歷史的敦煌,也是我們多少年的文化嚮往。我本科學的就是壁畫,本來就嚮往分配去敦煌,與它為伴。對我來說,它是一個重要存在。實際上,敦煌對我來說是一個故事,我畫敦煌,是畫我心目中的一個敦煌。

Q:總結起來,都是對某件事物的嚮往,比如敦煌,比如整個抽象系列。

A:對,只不過借著敦煌,我能把一些新的想法講出來,從今天的時間軸上去表現曾經的敦煌。

「

往回看,向前走

Talk to shen kelong

」

A:我們的文化,只有往回看才會找到未來的路。

Q:眼睛朝後看,腳得往前走。可以往回看,但不能沉迷傳統。

A:還是我們現在時代的一個交錯。今天是一個文化的交匯點,我們回到傳統當中,也是帶著今天的知識結構和我們瞭解世界的眼光重新去考察訪問的。

Q:時代就是這樣,只能不斷主動地去接受。您給我的印象,最後拼接起來就是“傳統文化為骨,多元文化相容”的一個表現形式。您的生活過程中,收藏,喝茶,抽雪茄,狀態也是很隨性的。

A:我喜歡自在,我們這種人講究不起來。我現在最嚮往的生活就是自在,對別的東西就算有理解也做不到。我就覺得自在是最快活的。

Q:但是您的自在中還是有點講究。

A:能夠按照我的自在來就是最大的講究。

Q:您接觸收藏之類的,對您的創作也是相輔相成的吧?

A:一定是。很多眼光和體驗都是從老物件來的,從裡面看到古人之心。

Q:您本人給人的感覺是一種很隨性的狀態,所以起初我以為您的創作過程也是一個玩的過程。後來發現,您對創作是認真的、敬畏的心態。

A:表面的隨意,內心當中的認真。對創作,那是不敢馬虎的。這個隨性和自由是我們做藝術的方式,我們嚮往能通過藝術達到自由。

Q:達到了嗎?

A:嚮往,但沒有終點。

「

那根筋不能松

Talk to shen kelong

」

Q:你的作品中充滿隨性表達,但是隨性中又能看到藝術修養。這是長期修養到一定程度自然而然的表現?

A:你人可以松下來,但是你那根筋不行。

Q:那根筋就是支撐你二十多年一路堅持下來的原因?

A:在大漆裡,有我一直想要表達的東西。它給你那麼愉快的享受,折磨你一下,也能理解。上帝是公平的,給了你那麼多創造的快樂,讓你受點皮肉之苦也是應該的。沒有這一點苦,就顯得沒那麼深刻。

Q:有沒有一種使命感?

A:任何藝術家永遠用他的心來成就時代最光輝的東西。我們現在看到的藝術,很多都是在最不堪的處境下產生的,但是現在變成中國文化中最有說服力的東西。那個叫不叫使命?但是那個是自覺的方式完成的。你看八大,在性命不保的情況下,完成的那種精神的表達,你說他能有什麼使命?他的命都快沒了,還使命!

這裡面成就了一個文化,中國的文化都是以個人的心境作為能夠走進去的前提。文化的深度是靠他心靈的深度來感受的。

你說今天的時代擔當,比如莫言,他寫的東西,有多少使命感?但是他達到了我們今天對民族性的反思。我們不是那種人,但是我們總有不願意放棄的那一面,用這一點對藝術當中的感受和思考,來進行當下的文化反思。

Q:有沒有使命,或者留下符號,就讓時間來判斷。

A:使命都是別人說的,有時候自己喊也沒用。時代回眸的時候,他就在那裡,但是他低調,默默地存在。我做大漆,也只是用我自己的感受去做,它真實,一定有意義,是不是?

Q:不管意義大小,就讓別人評判。

A:大小是別人說的,是社會認同。回到社會當中,它就大。回到個人,不管多大,也是小。

Q:有沒有人曾批判過您做漆的這種方式?

A:有,太多了。常有朋友們一起討論,我們現在做的事,受到的鼓勵多,認為我們有價值的多。這也是激勵我在大漆這條路上不斷走到黑的動力。

攝影:程世達

採訪:鄭三觀

編輯:程 香