丁酉年 【雞年】乙巳月 己未日

農曆 五月初七 二零一七年六月一日

61

宜開心

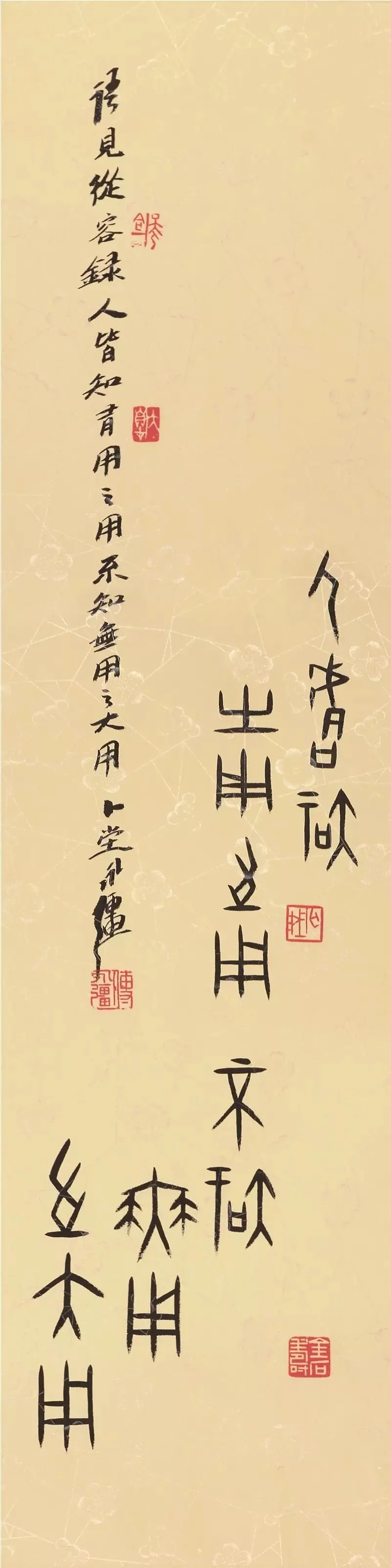

人皆知有用之用,不知無用之大用。這就好比是一條修行的路,有方向,但永遠不要強求一定要如何,在這路上,去看花、去賞月、去感受風雨,剩下的交給時間,時間是最客觀公平的。如果他寬容,你修到了,也就走到了;如果他不寬容,又有什麼遺憾?

--小素心齋

今年年初,傅永強在福州辦了第一個個人甲骨文書法作品展《尋·遊》,在展覽接近尾聲的一個雨天,我同友人登門拜訪,將近6小時的茶話,他展現出了我從未見過的一種“顏色”:

一個已過知天命之年的人,身上竟開始散發三十來歲的銳氣來。仿佛一下子掙脫開某些枷鎖,整個狀態顯得自由、灑脫,將底氣也露了出來。一個人在短時間內竟然前後變化如此大?

趁著這股好奇心,我們第一次正式“聊”開來……

「

為題小素心齋,可乎?

A simple house

」

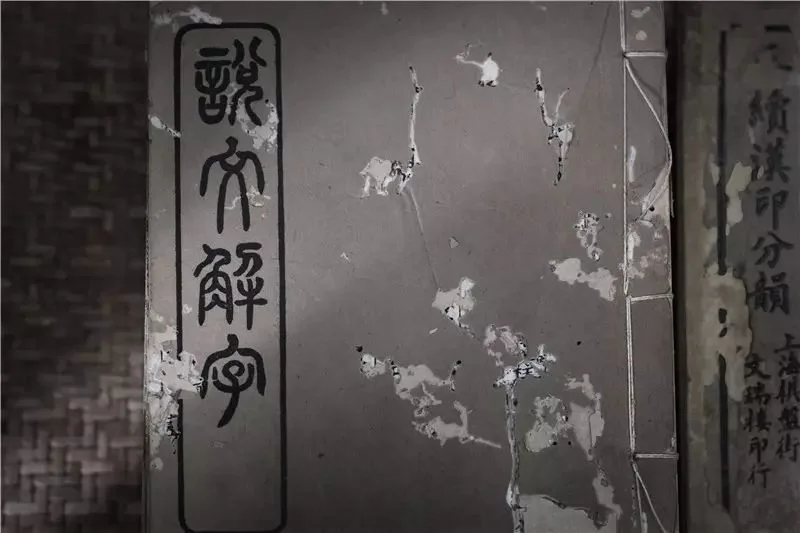

傅永強現在的“小素心齋”位於煙臺山麓,齋名為潘主蘭先生所題,並有跋曰:“……為題小素心齋,可乎?”

他最近心態愈加平和,表情多了許多,講起這件往事,顯得激動和感恩,“我拿到時,又是高興,又是羞愧。”高興的是得到潘老的認可,羞愧的亦是。只是如今,來訪者面對他牆上用老框裝著的這幾個字,想必沒有人會覺得他愧對此齋號。

小素心齋,稱為“文人空間”,說合適,又少了點人情味。私以為,稱為“當代文人起居室”更為恰當。為什麼?這是我見過最真實的“文人空間”,也是最符合現實的“文人空間”。

從一樓往上走,隱隱能聞到沉香味兒,聽到古琴聲,是了!接著你就瞅見他一邊用右手劃拉劉海一邊出來迎接你。最近他走棉麻風,中式棉麻襯衫,一條牛仔褲,一雙布鞋,肉眼可見又年輕了一些。

進了門,入目滿牆的各式老框據說他是福州最早收老框的玩家,也收得最多裝載著他喜歡的書畫、名家印拓、古器物拓片以及前輩書贈的墨寶。

當中一張八仙桌,幾把老椅子,一羅漢榻橫著。桌面上琳琅滿目擺著德化窯花瓶,哥窯洗等,老椅子上又滿當的老茶罐、茶盒子,間隙還摞著幾疊古籍。你剛坐下,羅漢榻上清末民國時候福州的“藤漆皮枕”,眼皮往下一撩,好傢伙,老椅子底下塞著宋元老瓷、明清罐子……

他愛茶,當年武夷插隊就染上的“癮”,不管是誰,上門必是喝茶,喝茶必是好茶,不同的武夷岩茶名品,還有難得的武夷老陳茶……

這還不夠,用的茶器,十有八九也是淘弄回來的老東西,有宋元、有明清。人家擱博古架上,還得用玻璃罩著等著升值,他放在桌子上,隨便用。

喝口好茶,往後一靠,聽著琴聲,看著牆上的書畫,或者調弄邊上的菖蒲,這是無比愜意的事。然而,光愜意還不夠。休息夠了,不免四處張望:羅漢榻背後是老木箱,上面擱的是文房清玩,旁邊堆的古籍,甲骨、宋硯、賞石,建窯、德化窯、景德鎮窯、龍泉窯、漳窯,單色釉、青花、粉彩,秦漢瓦當、明清木作……所有你玩的你想玩的,在這裡都能找到樣本。

看久了,你就發現,他總有辦法在這麼窄小的地方找到一個合適的位置隨意擺放他的心愛之物。

整個空間,最為“乾淨”的或許是他的創作案台。兩米長的案子,毛氈是用舊的,星點落著墨蹟,說是最為“乾淨”,實際上那些平日賞玩的東西還占了半個檯子,只留下一半的位置放著他的書籍、稿紙、文房用品和篆刻用具。立在案前,目之所及皆是老舊物件。心神具怡然。

別人的空間東西一雜多就亂,但他的空間,亂卻雅致,雜卻統一。

他把這歸結為“審美的統一”。收東西全憑自己眼光和喜歡,起居展示全是真實的自我,不管是書畫、古籍、陶瓷、傢俱、雜項及文房清玩,你看到的,都是真實的“自我”挑選的,是以必然是統一的。

自然,真實,在小空間凝聚主人的審美,這是“最有可能的”當代文人起居室。

「

進山也入山,出山不離山

A simple house

」

我和傅永強第一次見面,是在煙臺山的物合山房。

後又見了幾次,有時是在展會,有時在茶桌、飯桌。雖然一個勁地調侃他“老天蠍”,但實際上,他給我們的卻是一個行者形象。後來得知他稱自己“山中人”,不免撫掌稱是!

關於“山中人”,他這麼釋義:“我工作的地方始終沒離開山,年輕時插隊到武夷山,回來後在福州於山頂上的文物店工作,後美術館搬遷到金山,再後又遷到現在的煙臺山。”

但是,山,不僅指具象的山。就如他自己說的,“我的心裡也有一座山,自己一直躲在山裡。”

1977年武夷山插隊,1981年學校畢業後分配至福州文物店工作,後經友人介紹,師從著名篆刻家潘主蘭先生。學什麼?初始的篆刻及當時極為冷門的甲骨文書法。

甲骨文1899年被發現,直到民國時期才被引入書法領域。這是我國最古老成系統的文字,卻是書法領域中最年輕的字體。它的難在於,不僅僅只是書法藝術領域的書寫,而是還要做一些學術研究的工作。這一入,就是三十多年。

他把“應酬”當作是別人的生活,“我喜歡活在自己的世界裡,憑自己的感覺用心做事。應酬多了,容易被同化。”

你不能說他悶頭前行,用他自己的話,“用心做事,但絕不強求”。比如他的仕途,比如1981年拜師潘主蘭先生門下,比如2002年申請歷時不到一年就成為百年西泠印社社員……諸如此類,不勝數。

他惜物,更惜人,懂得感恩,潘老誕辰100周年,私下悄悄為自己買的潘老“朱竹圖”找來買家,求一“贊助”,為活動做經費,好在最後有撥款下來,這才沒賣成。光憑這一件事,他就對得起“小素心齋”四字!

“很多事你想都不敢想,心存敬畏。時候到了,修到了。時候沒到,想死都沒用!”用心做事,剩下的一切都交給時間。

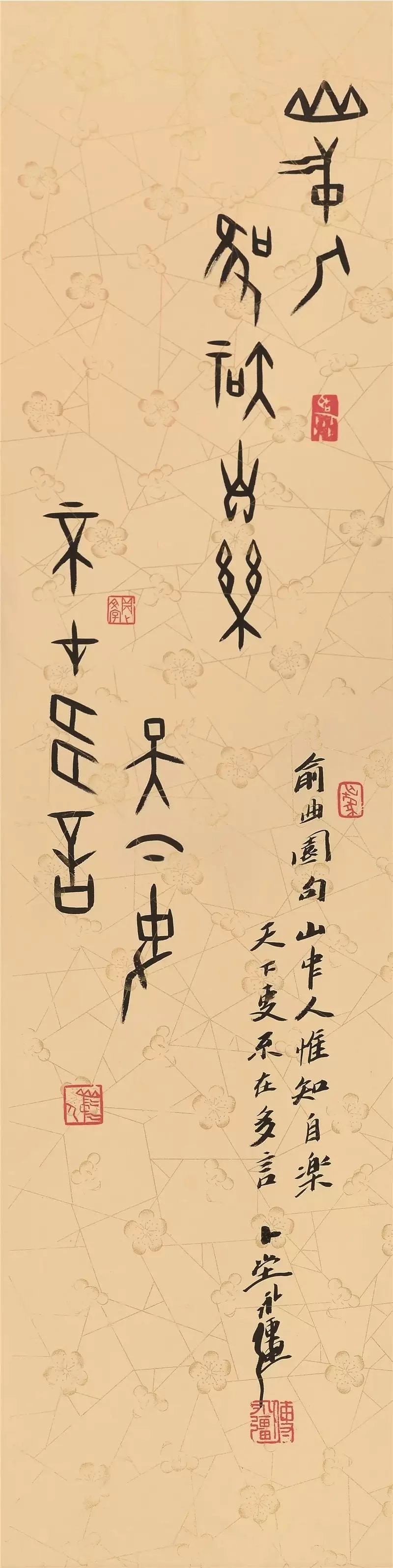

在牆上一直掛著他自己寫的俞曲園聯句的惟一一幅字:山中人惟知自樂,天下事不在多言。一句話將他說了個透。

然而今時今日再看,又不同以往。從前他說“天下事不在多言”,看透不說透,如今,將束縛徹底放開,我過我自己的生活,我說我自己的話,這是我的世界,這是更真實的我:守著自己的世界,真性情,不迎合,不作偽。這是不是也意味著,他放下了壓在自己肩上的“山”?意味著更理直氣壯地追求自己內心的“山”?

就像是山林間踽踽獨行的行者,在山中,你叫他“山中人”,若不在山中,不也還是“山中人”?入山出山,山是尋常,又有什麼“出入”可言?

不過都是“修行”二字罷了!

攝影:程世達