2003年,太平洋春拍,古典傢俱專場,出現了這樣一件傢俱,名曰:清 花梨木雕草龍小榻。

“此榻花梨木製作,形制甚為特別,此榻形鼓腿膨牙,高束腰。特別之處為:床面上無任何榫眼,圍子為落地式,呈兩面圍狀。圍子上部滿透雕卷草龍紋,頗具明代遺風。此榻尺寸較之同類要小很多。根據以上絕無僅有之特徵,此榻應為當時文人家庭訂做之物,想必是文人自出圖紙由匠人完成的一件精美絕倫的藝術品。歷屆拍賣會均未見,保存完好,彌足珍貴,極具收藏價值。”

它的確特別,以致放到今天,都顯得十足怪異。這直接體現在對它命名的莫衷一是上,說其是榻一般意義上的,卻多了圍子,說其是羅漢床,卻又少了一面圍子。僅憑流傳的這一張照片,甚至可以懷疑,這是否出於今人的臆造?但更為重要的一點,也是本文著力探討的一點,是這樣的形制,究竟依據何在,它又想傳達什麼?

勿說今時,數百年前當它誕生的時候未見實物,默認如此,相信彼時的人們若見到它,也會有些摸不著頭腦。原因不在於它設計的超前,相反,很可能在於它某種程度上的“泥古”。

一

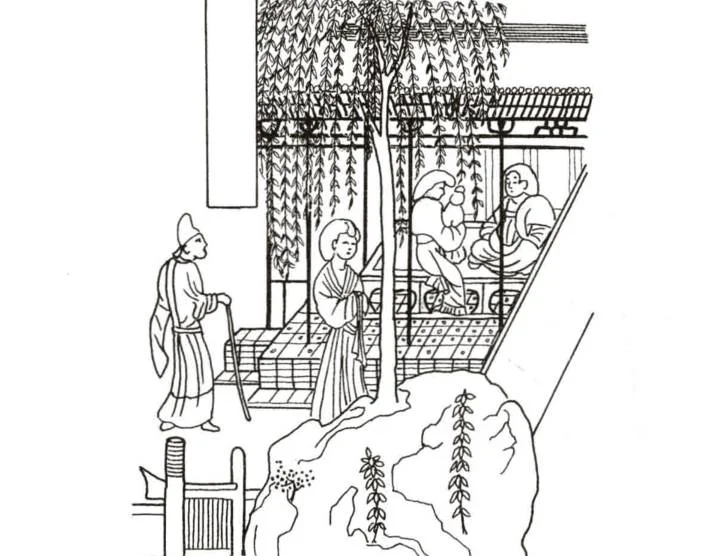

堂上置大床,莫高窟217窟唐代壁畫

這還得從那首膾炙人口的《靜夜思》說起。

“床前明月光,疑是地上霜。”這是李白令人耳熟能詳的詩句,但就像古人之“坐”與今人之“坐”已大相徑庭一樣,那時的“床”亦有其所指。

孫機先生在其所著《中國古代物質文化》中,便著重講述了“床”。

起初大概是為了防潮,坐臥處開始使用矮床。那時的床,並非專用的寢具,正如《學林》所說,“古人稱床、榻,非特臥具也,多是坐物。”

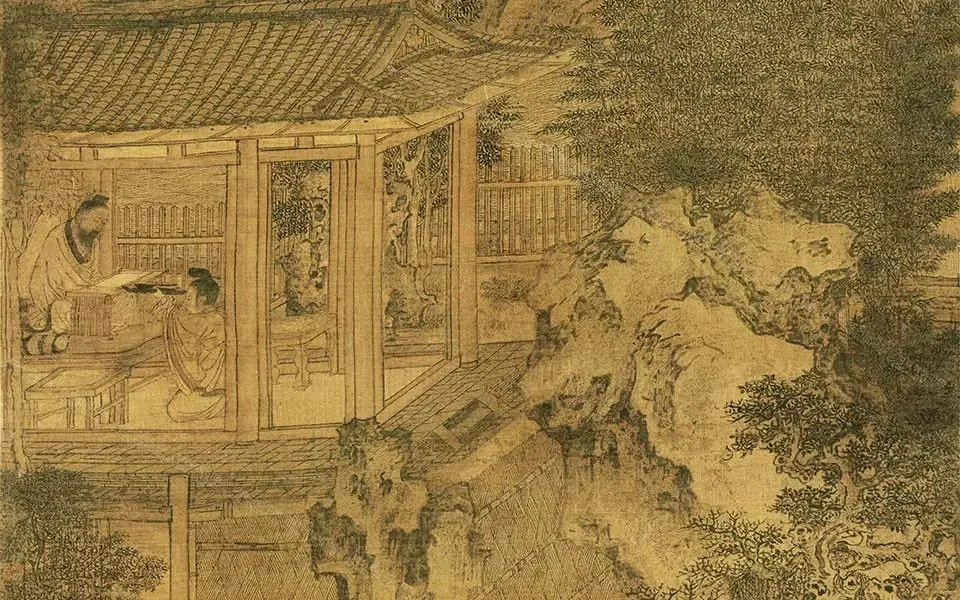

五代 衛賢《高士圖》局部

在漢代,床是陳於堂上顯著位置的傢俱,尊者應坐床。這種情況在唐代仍無多大變化,敦煌唐代壁畫中所繪人物故事,從院中透過簷柱能看到居室中坐在床上的主人。五代時衛賢的《高士圖》中仍然如此。

李白詩中的床,指的就是這類床。他看到的是床前即堂前之地面上的月光,而不是在院中望月。

“有人認為這裡的床指胡床,不確。胡床即馬紮是一種特殊的傢俱,形狀、用途均與一般的床不同,不能簡稱為床;正像現代的裝甲車、防彈衣不能簡稱為車或衣一樣。”孫機寫道。

二

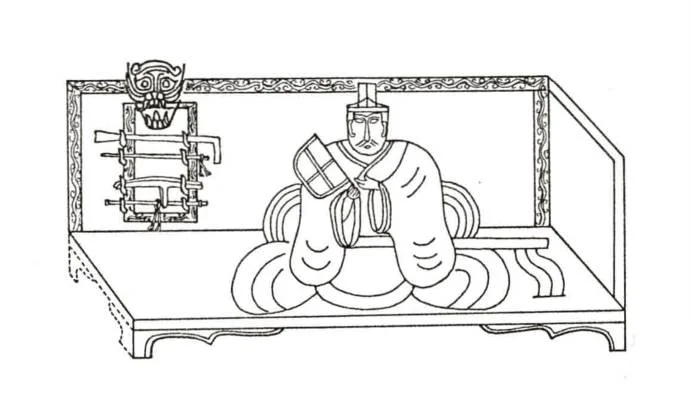

帶屏扆的大床,右側空敞

東漢畫像石,山東安丘王封村出土

直到中古時期,床仍是堂上主要的坐具,高等級的床有時還要搭配上若干附屬的部件。大床常在一側設屏,背後設扆《釋名》,“扆,依也,在後所依倚也。”,合稱“屏扆”。

山東安丘漢墓的畫像石中所見之床在後部設扆,左側設屏,而右側是空敞的。看到這兒是不是豁然開朗了?沒錯,這應該就是花梨木小榻設計的依據。

那麼,在漢代,這樣的設計究竟意味著什麼呢?一個字:禮。

如《禮記·曲禮》所說,上堂時不僅要“勿踖席”,還要“摳衣趨隅”——提起衣襟,走到角落坐下。鄭玄注,“升席必由下也。”《儀禮·鄉射禮》又說,“賓升席自西方。”鄭玄注,“賓升降由下也。”左側代表東方,為上;右側代表西方,為下。安丘畫像石中的床空出右側即西方,正是為“摳衣趨隅”由下而升留出位置。

三

大同北魏司馬金龍墓木板漆畫

論功用和尺寸103×163×95cm,它的確應被稱為“榻”,但此“榻”卻非彼“榻”。按照胡德生先生所著《中國古代的傢俱》中的說法,“榻”這個名稱,出現在西漢後期,專指坐具。《通俗文》說,“三尺五曰榻,獨坐曰枰,八尺曰床。”《釋名》又說,“長狹而卑曰榻,言其榻然近地也。小者曰獨坐,主人無二,獨所坐也。”可見,“榻”比“床”要矮小,亦是身份與地位的象徵。

古籍記載,東漢時,南昌有個叫徐孺的隱士高人,淡泊明志,樂於助人,不願為官。時任江西太守陳藩極為器重其人品學問,常邀其相見,傾談己見。陳藩專為徐孺設有一張榻,每逢其來,便鋪陳一新。徐孺不來,這榻便懸掛於壁,直到其下次再來,則又取下。“下榻”即由此而來。王勃路過江西所作《滕王閣序》中“物華天寶,龍光射牛鬥之墟;人傑地靈,徐孺下陳蕃之榻”,即此典故。

清十八世紀 紫檀獨板圍子羅漢床局部

紐約佳士得,2017年春拍

作為專指坐具的榻,更多是以無屏扆的形式出現,這在出土明器,兩漢、南北朝時期的畫像磚、畫像石乃至墓葬壁畫上時有所見。這些榻,絕大多數有比較粗壯的截面為曲尺形的腿,工匠術語稱之為“挖缺作”。挖缺,按照《明式傢俱研究》的解釋,即方足內向的一角,切去約四分之一,斷面作曲尺形,比一般的馬蹄足更多地保留了壼門台座或壼門床的痕跡。

與常見的明清床榻不同,此榻腿足的造型,就像介於挖缺作和一般的馬蹄足之間,可視作一種過渡形式。或是有意為之,猶未可知。

四

東晉顧愷之所繪《列女仁智圖》局部,已能看到將坐處三面擋起的圍屏。

花梨木小榻就在這樣的設計中,滿足了其主人對某種禮制的神往。這種神往的物件,在他那個年代,可往前再推一千多年。因循舊制者有,如此誇張者,實屬少見。

這是不可思議的一次精神穿越,在“泥古”中完成了對其時代的“反動”。某種儀式感下,這種神往看上去甚至有些病態。其主人一次次自西向東、由下而升,克己復禮,內心能獲得何種慰藉,外人無從知曉。

同是顧愷之所繪《女史箴圖》局部,更出現了用多扇屏風圍起來的裝壼門足的大床。可見這時對先秦舊俗已不盡遵循。此大床差不多有半腿高,與先秦矮床已頗不相同。床腿增高是一個信號,它標誌著我國中古時期的起居方式即將發生重大變化。

它寓禮於器,就像其主人的一張專屬寶座。脫離時代的形制特徵,決定其只能是私人定制之物。正是這樣的私密屬性,使其設計超脫了成功與否的價值取向高古的形制和明清時期的紋飾、工藝,不同時代的特徵共治一爐,僅就設計而言,很難說它是成功的。,轉而躍入另一個層面,神秘而意味深長。

“古人制幾榻,雖長短廣狹不齊,置之齋室,必古雅可愛,又坐臥依憑,無不便適。燕衎之暇,以之展經史,閱書畫,陳鼎彝,羅肴核,施枕簟,何施不可。今人製作,徒取雕繪文飾,以悅俗眼,而古制蕩然,令人慨歎實深。”這是明末文人文震亨在《長物志》幾榻卷開篇的一段話,想必圍子上部滿透雕卷草龍紋的此榻亦是他眼中“以悅俗眼”之物。

西晉皇甫謐《高士傳》記載,漢末魏初時人管寧,歸隱後常跪坐於一木榻之上,歷時五十餘年,未嘗箕踞而坐,榻上當膝處都被磨穿了,古人稱此為“坐穿”。不知面對此榻之“古制”,其主人是否亦像管寧那般,將時光坐穿,於輪回中覓得永生?

你可能還會喜歡:

▼

從一張明代書桌開始,欣賞漆木傢俱的“草蛇灰線” | 退藏

撰文丨謝谷

主編丨程香

出品丨退藏

長按右側二維碼

腹有詩書氣自華

投稿 | 合作 | 分享

微信:shuangyu_love

電話:18310765815

郵箱:191805765@qq.com

▼ 點擊閱讀原文,走進東方美學。