前言

1979年,景德鎮陶瓷館的幾位老師發起了復原元青花的研究課題,饒克勤是其中一個。以此為起點,這個陶院63級青花專業的畢業生帶著自己的家庭將後面幾十年奉獻給了元青花。雖然景德鎮代工資源豐富、招工簡便,但饒家一家人幾十年來依然保留著最開始的家庭作坊模式:媽媽煉泥、兒子饒志陽印模、老爺子饒克勤則帶著女兒饒明媛和兒媳麗君上畫,全程不經他手。

2019年9月和10月,我們兩次拜訪了這個家庭作坊,同他們會面不到十分鐘,就愛上了每一個人。今天,我們試著從“饒青花”第二代饒志陽、饒明媛的視角,來講一講克勤堂這一家子在復原元青花之外的有趣的一面。

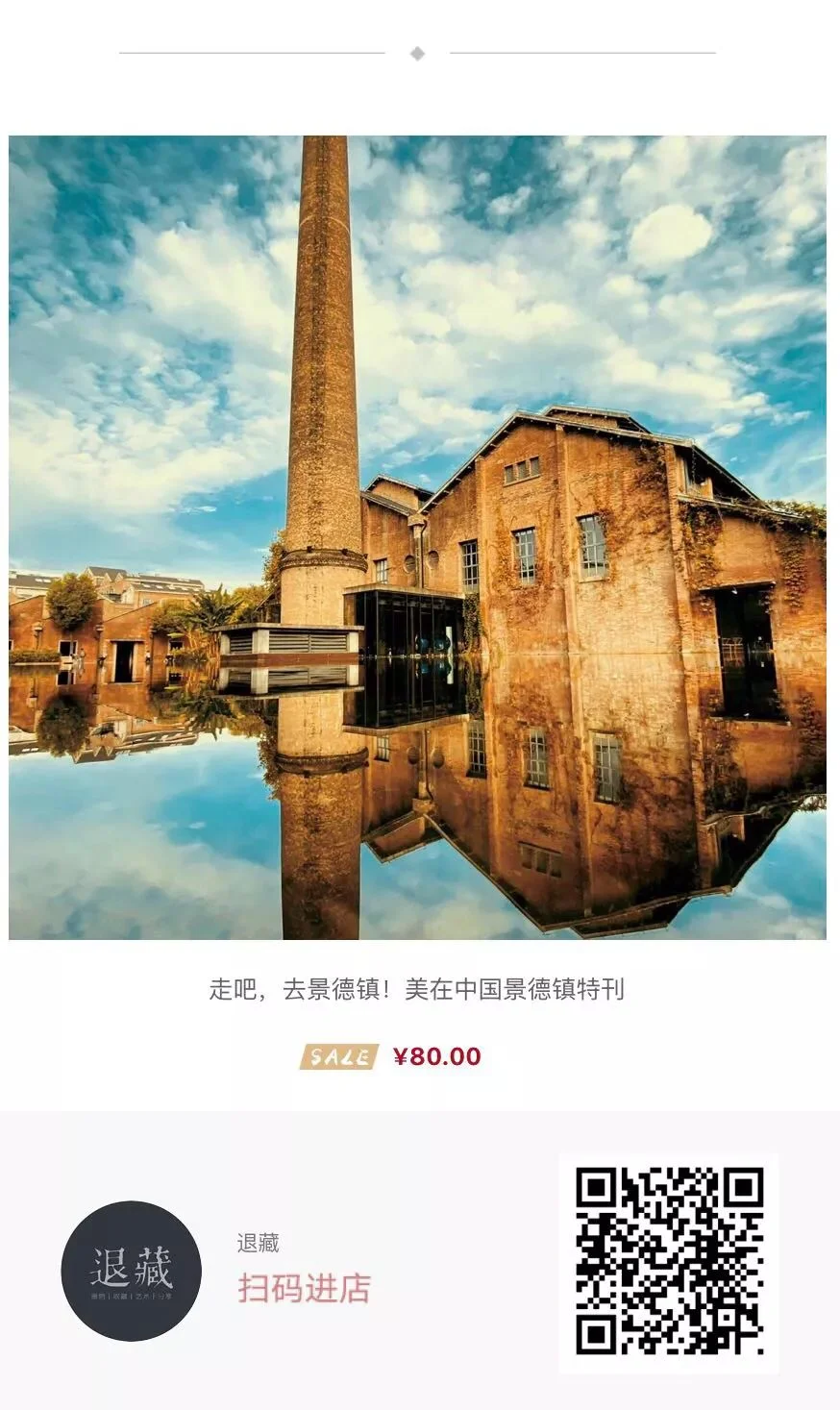

本文選自《美在中國》雜誌《走,去景德鎮吧!》專刊,如需購買請見文末。

饒家坐落在景德鎮三寶路的一處山腳下,他們的家庭作坊“克勤堂”也在這裡。

饒家的小院親切得就像隔壁奶奶家

沿著河邊的斜坡往上走,見著一面爬滿了綠植的外牆,打旁邊小門進來,就是他們的地盤:先是幾株橘柚,再往裡兩棟四層小樓,視線再延伸就是屋後的山林了。等你踏進小門,視野便又開闊了些:左手邊幾攏菜園,右手邊打頭一株楊梅樹,從楊梅樹往裡沿著牆角是一攏剛種下沒多久的雪裡紅。

嗯,這地方親和力強得就像隔壁奶奶家,一點沒有“元青花大師”的“高不可攀”。

“我是不靠譜的匠人”

來迎接我們的是饒志陽。

九月的景德鎮,天還熱得很,他穿一條花色的沙灘褲、踩著兩腳拖鞋,走路時鬆鬆垮垮,說起話來直接敏銳,三不五時還得給你蹦出句金句來。見面不到三分鐘,就主動交代了:“我是一個不靠譜的匠人。”

饒志陽的“不靠譜”到什麼程度呢?

饒志陽自稱“不靠譜的匠人”,也是著名的“三寶惡少”

學生時代,父母期待的只有“學有所成”,光這點他就辦不到;出社會後燒過窯、當過廚師、修過汽車和冰箱,什麼好玩做什麼,但就像母親說的“屁股尖坐不住”,沒一樣是幹得長久的。

作為一個傳承人,1975年出生的饒志陽直到2014年才徹底從“飛”的姿態落地回家庭,承當起整個作坊的運營工作。

在外人看來,年少的饒志陽好像一隻風箏,總想往外飛,但他心裡清楚,風箏那頭的線一直攢在父親的手裡——每飛一次,就回來學一段制陶,算起來,他始終沒有逃脫開瓷器這一行。

如今饒志陽負責著整個克勤堂的運營和印模

平日裡,他愛射箭、愛騎機車、愛攝影、愛養魚,制陶之外玩得不亦樂乎。也正是這多種興趣支撐了他的“有趣”和做事的“靈活”。儘管他沒有傳承老爺子的一手好畫技,但卻多了制瓷的靈敏和運營克勤堂的活力。

相比其他父母,饒克勤算是極其開明,只要兒子不犯法、不做虧心事,想飛就讓他先飛一下。

風箏的線始終攢在父親的手裡

二十多年後,饒志陽再回想起這段日子,逐漸琢磨出一點味道來,“老爺子有點欲擒故縱,讓你飛,偶爾又點撥你一下。”

他想了會,又補充句,“我家老爺子特別愛釣魚。”

“我爸無所不能”

說起來,饒志陽的“貪玩”多少有些是來自血液裡的遺傳。

老爺子饒克勤63歲時考了駕照,買了越野車,和兒子一樣,徹底放飛了自我。天氣好的時候,就帶著一群小年輕,後備箱裝一隻小船,再放一個雅馬哈的發動機。到了河邊,船和發動機一組裝好,就找個沒人的地方釣魚。

饒克勤愛釣魚、愛拍鳥,每年冬天還自駕旅行兩個月

每年冬天一到,他就開車載著老伴兒,從景德鎮一路自駕到雲南,邊玩邊開,到雲南大女兒家住個幾天,又開始扛著長槍大炮各處拍鳥釣魚,再晃晃悠悠開回景德鎮。

這趟旅行老兩口常常一走就是兩個月。

饒克勤的工作間除了青花用具外,還放著一本蘋果筆記本和一隻超大硬碟,裡頭存著他的攝影作品。

女兒饒明媛聊起爸爸,用了“無所不能”四個字。

她對父親工作的最初記憶不是制陶,而是在小小的十來平的暗房裡洗照片到淩晨三四點的畫面。在“元青花大師”光環的籠罩下,鮮少有人知道他是景德鎮第一個私人暗房的擁有者,也是早期許多陶瓷資料圖的攝影者。

老爺子今年75歲了,但是行走間隨和挺拔,走路喜歡背著手,高興時哈哈笑,一彎花白長眉頓時掩蓋住幾分淩厲。

75歲的饒克勤拿起筆來畫青花,還是穩得很

第二次拜訪時,我們正好碰見他在窗邊為一隻青花大圓罐鉤線,心隨手動,談話中手上收放自如。他身上沒有“大師”氣,但卻有一股子文氣。跟兒子的“不靠譜”相比,簡直“正派”得像個老幹部,要不是經過幾番旁敲側擊,光憑氣度,肯定難以將饒志陽口中“酷斃了的”老爺子同眼前的人搭上邊。

從最開始在陶院學習,到研究元青花、繪製元青花,再到退休後創立克勤堂,老爺子為這個家庭搭起了鋼筋框架,讓子女能在上面添磚加瓦,也能自由選擇自己的路數。

“一起做個體戶”

第一個選擇留在父親身邊“添磚”的是小女兒饒明媛。

剛接觸元青花那會兒,她才十多歲,當時老爺子因為皮膚病把暗房裡彩照沖洗器材都賣了,轉而專心研究元青花。80年代末,就算陶瓷館裡最初級的元青花也有日本人花高價來買,幾百美金一個盤子,全靠作坊裡的三四個老師傅在做。

平常沒事到工作室轉悠,放學到作坊裡幫父親削盤子的泥邊,偶爾週末坐在老爸28自行車後座跟著去湖田窯遺址撿瓷片。好像順其自然的,大學畢業後,她就留在了父親身邊。

饒明媛在工作室

相比弟弟饒志陽的跳脫,姐姐身上的氣息跟父親更接近。她畫畫的時候微微歪著頭,釉和筆若用得順,她會一邊掛著耳機聽音樂一邊順著練過無數遍的線條走。畫得順就多畫點,不順就調整心緒和節奏。當年父親開玩笑的一句“讀不了書以後就跟我一起做個體戶’”,一語成讖。

“個體戶”的身份也讓她更自由,更愜意。

認真劃分,他們做的是仿古瓷。但仿得越深,他們越知道這事越難。要擺脫“自我”,完全跟著那個年代的思維走。工藝簡單,那就撇開現有的工藝,用簡單的印模方式制型;釉料難配,那就一遍遍試,試到熟練於心;畫意難掌握,那就把玩古瓷片,不斷靠近古人一點點。

饒志陽雖“玩世不恭”,但往往說話一針見血——“創新的路子有一百條,但仿古只有一條”,這才是最難的。

元青花的畫意最難掌握

距離第一次觸碰元青花已經三十年了,但在已知的元青花紋飾裡,饒明媛還有許多未觸及到的領域。甚至,每當她越深入瞭解一點,越覺得古人的偉大,也越知曉自己的渺小。

“永遠的小學生”

同樣入行好多年,依然覺得自己“剛入門”的還有饒志陽的妻子小君。

饒志陽的妻子小君

在加入克勤堂之前,她便有些國畫功底,但元青花的繪製偶爾還是讓她覺得“吃力”。把紋飾解構,把每個“零件”在瓷板上練習到位,然後再在器皿上繪製。熟練掌握一種紋飾常常需要花費大量時間和精力。

這還不是最難的,最難的是“過自己那關”。入行越久,要求越高。她和姐姐一樣,有時候看著院子裡那些一個月前畫的碗,就會拿回來刮掉重新畫。

小君在工作中

小君身上有一股活力,這股活力讓人覺得制瓷是件很美妙的事:

碗上完釉被蜜蜂吃了,燒制出來有了瑕疵;釉裡紅太濃了,筆尖卡著導致顏色不均;釉水久了沒有攪動,導致燒制出來後釉體表面有個小泡……這些小事都夠她津津樂道好久。

饒家的青花瓷往往出窯五分鐘全部售罄,他們手上除了瑕疵品外已經很少留有器物。但在家中客廳的一角,他們擺放著一隻複刻明代洪武時期大花瓶的釉裡紅作品。這是老爺子2017年同比例繪畫燒制的,原作在天津博物館。

這只大花瓶跟原作相比,大小一樣,僅高度相差0.8毫米,當時燒制成功的只有五隻。克勤堂曾經收到過同器皿的幾塊碎瓷片,當時花瓶頸部的紋飾不如瓶身精緻順暢,老爺子便猜測,兩處的紋飾分別出自師傅和徒弟之手。當他開始繪製這只大花瓶時,他又把兒女叫到身邊。原來,他在繪製時發現這個角度特別刁鑽,就算老師傅也不能順暢自如。

“在元青花面前,我永遠是個小學生”

在製作過程中不斷修正對元青花的認識,三個“小輩”也逐漸感受到父親所說的“在元青花面前,我永遠是個小學生”這句話所包含的寓意。

“我媽是定海神針”

饒家的院子到了夏天,就會滿地爬滿黃瓜、番茄、茄子、豆角等各式各樣的蔬菜,冬瓜長到抱不動,只好等大家都想吃的時候,殺一隻喊來親朋好友分食;釣魚好手饒老爺子每一回出門回來,就得喊上大家過來分享勝利,目前他手上的最高紀錄是一隻60多斤重的鯰魚;門口的楊梅樹成熟了喊鄰居摘走泡酒;每日的飲水接來山泉,拿大桶沉澱一晚再用……

有一天晚上和他們家人吃飯,饒明媛突然跟我們說,“我們家的泥從來沒有浪費過。”

因為元青花採用印模方式,多餘的泥可以刮下來二次利用,也因為克勤堂的泥全是母親所煉,大家用起來很是珍惜。

饒志陽調侃母親是“超級打雜”,除了日常家務種菜,她還要負責練泥

片刻閒暇

老太太和外孫女饒明媛的女兒在一起

老太太平時喜歡在一樓呆著,一邊給孫子孫女織毛衣,一邊看女兒媳婦吹釉,看兒子制陶。在女兒眼裡,她是家裡的“定海神針”,遇到事情永遠是沉得住氣的那個。

兒子饒志陽則調侃母親是“超級打雜”,除了印模畫畫外,所有家裡的事她都得操心著,哪道工序需要幫忙喊一聲一準搭把手。

相比現代城市的工作室工坊,克勤堂簡直是“異類”,所有事自己幹,沒有定量,幹夠就好。提到這個問題,就連老太太也一臉無所謂,給你一句“錢要那麼多幹嘛”牢牢堵住你的嘴。

也許因為是一家人,他們各自都珍惜著彼此的勞動成果。煉泥的想著印模的,那就煉細一點;印模的想著畫畫的,每個模型出來尺寸都得再三確定,否則燒制出了問題,家人兩三個月的畫工就會白費。雖擔負著不同的流程,但每個人心向著一處,外人很難介入,他們也難以放手。是以,他們的作品一氣呵成,器型和畫意相融,讓人看著舒服沉穩。

一家人負責著不同的分工,但都在彼此的關照之下

這個小院裡,讓人感覺到了中國傳統農耕生活的安寧和知足。

天逐漸灰濛濛,老爺子的聲音從四樓樓頂傳來,他要尋求老伴的意見,看看今天是不是該動手再種一茬白蘿蔔。饒志陽騎上機車準備去接上小學的兒子。站在院子裡的老太太,一手支著掃把,一手遙遙指著後山的竹林:到了晚上,月亮就會從那裡升起來,喏,馬上了。

雖擔負著不同的流程,但每個人心向著一處

我想起小君提到存著幾十噸陶泥和釉料的庫房,想起饒明媛說的收藏著許多古瓷片的房間,想起他們那些沒畫完準備練練手再重新畫過的瓷板,也想起饒志陽說的那句話:“對克勤堂我充滿了敬畏,因為這個品牌用的是我父親的名字。”

真想再見見這一家人。

撰文|鄭三觀

攝影|程世達、程香、三觀

統籌|程香