▲石橋山居

我都問他:

你回瓜山沒有?

他說,回了回了,上來喝茶。

說話的“老江”已經六十多歲,他和畫家石橋認識已經有四十多年。

彼時盛夏,在石橋的瓜山小屋,滿山蟬鳴夾雜著山下幾個年輕人的嘈雜聲音,我們坐在老竹椅上,同套的桌子咯吱咯吱仿佛隨時要倒。陽光太好,紫藤藤蔓密密麻麻將它擋在外頭,只在樹幹下方落下星星點點。

▲老江哥倆左見他來了,總要喝幾口茶,嘮上幾句話。

▲頭頂上是密密麻麻的紫藤藤蔓,腳下是繽紛的光影。

瓜山小屋本是老江家的園子,十四年前石橋受邀開始在這裡搭蓋木屋。

石橋請來兩位老哥哥,幾個半老爺們兒從山下踩著泥路一點點往上運材料。好在他不走尋常,也不折騰土豪房子,最原始好用的木屋就行。小屋斷續建了十來年,那條山間小路從泥路變成鵝卵石,又變成了現在的青石板。

一側畫室搭好了,他就當作是五十歲生日禮物送給自己;等到五十五歲生日,瓜山小屋又擴充了一個二層起居室。

▲換了三次的青石板路覆了苔蘚和綠植,顯出一股子的“古意”。

▲不知什麼年月的老石磚,被他隨手疊在路旁,當作“撐子”使用。

▲瓜山小屋2樓的小書房,陽光透進來的時候它就像一個沉思的人突然看見光明。

▲早些年收的老傢俱成為瓜山小屋的主要成員。

▲瓜山小屋起居室一樓的日常。

趕巧,瓜山江厝村輩份極高的“老叔公”拿著本子來找老江登記門牌號,石橋一邊嘮著福州話一邊也把瓜山小屋上了戶。

四十多年前,二十來歲的石橋下鄉分配在這裡,四十多年後,六十四歲的石橋正式成為瓜山“村民”。

村民石橋並不是過隱居生活,瓜山小屋雖在山間,卻也在鄉間。往山下走幾分鐘,就是老江三兄弟家。那裡時常聚集著村裡的男女老少。石橋每次回來,就引得幾個好友上山喝茶聊天。幾個老哥幾天不見他動靜就得打電話,一打電話就問啥時候回來。

▲“村民”石橋的日常

▲愛做飯的石橋對各類食材極為熟悉,他是早市的“常客”。

▲草木在小屋四周自然生長。

小屋前後都被瘋長的植物覆蓋,衛星掃過去,小屋和大山完全融為一體。畫家石橋也跟他的小屋一樣,早已融入到瓜山村中。

他說:我的故事,就是瓜山小屋的故事。

在這裡你會發現,

人在大自然中,

是很無奈和渺小的。

石橋一邊說一邊帶我逛他的精舍。山裡萬物生長,萬物消亡,自然更替比城市明顯得多。村民石橋在老哥們都下山忙活的時候就化身畫家石橋。

“我發呆,”他說,“發呆就是讀。”

▲山間風景,每時每刻姿態不同

▲山居的怡然自得

▲畫案日常

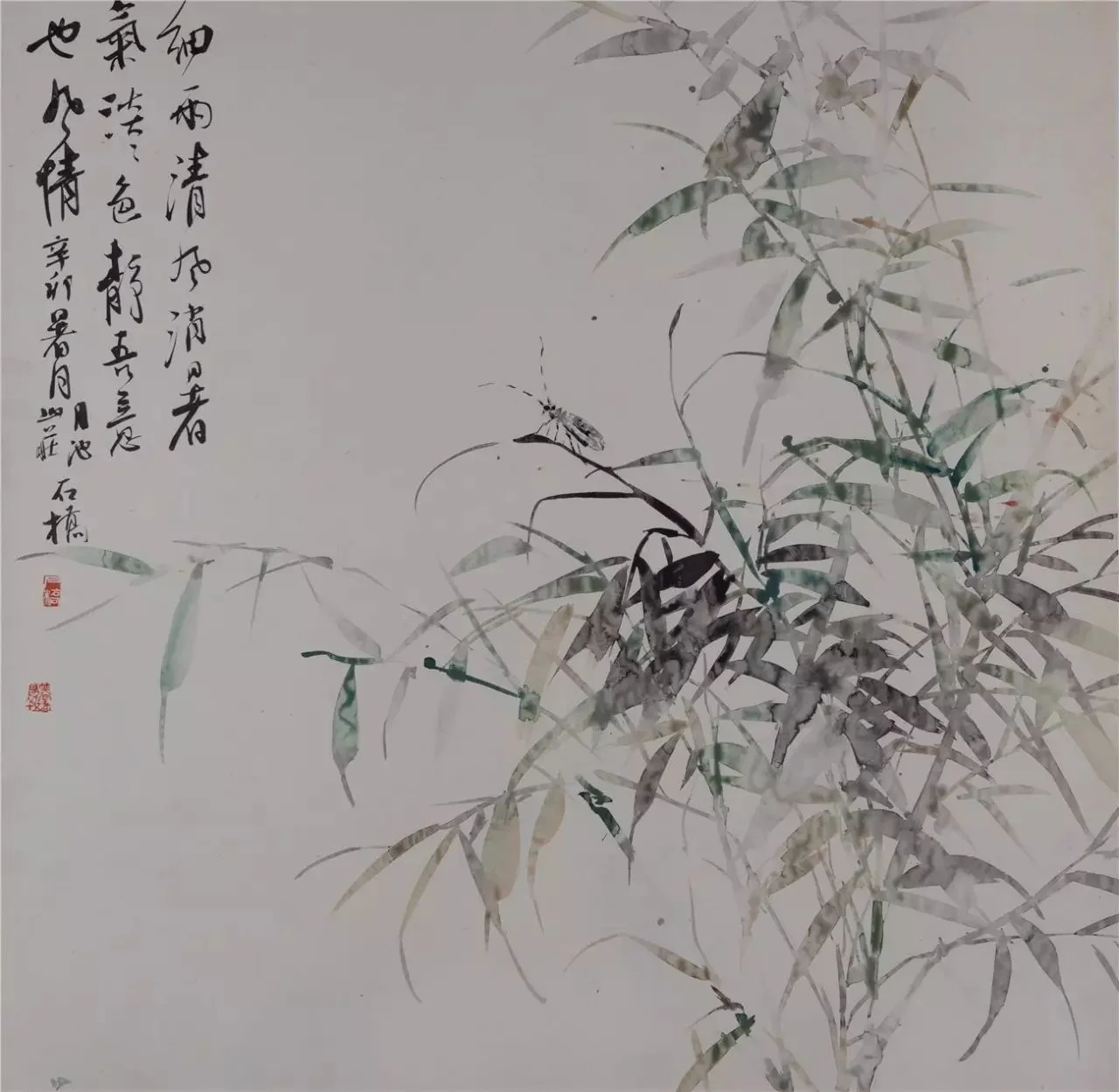

看山間的顏色,看花鳥蟲蟻,看遠處的福州城。他的作品色彩豐富,有時候暈開猶如彩霞照見山間萬物,有時候寂靜猶如晨曦鳥鳴山間又不失生動。

山裡的顏色成就了他的印象山水,也給了他的花鳥畫無盡的素材。

樹木,每時每刻姿態不同,同一株草,今年的姿態和明年的姿態又是完全不一樣。石橋指著青石階旁一株,這是他每年固定都要畫上一畫的好友,一邊畫畫一邊對話。對話就是畫畫。

▲石橋的花鳥畫

但是這山間,真是畫不盡,山間的故事,也是講不完。

一隻斷了尾的松鼠年年都來;續了水的兩個大水缸成了夜裡青蛙的樂園;院子中間一棵百年老松幾年前突然沒了,他因此有一段時間不肯再來;他給小女兒做了個秋千,老江說這就是他的門,一個符號;山裡上了年紀的松樹在去年大批死去。

他後來看得很開,萬物更替,一些東西死亡,一些東西生長。松樹沒了,他還有梅花、桂花、茶花、紫藤花。大自然殘酷,卻也處處是生機。

▲原來的老松樹死去之後,石橋有一段時間不肯再來。後來老江尋來幾株不錯的樹種種上。

▲門,在石橋這裡化為一個符號。後來他為女兒在這裡架起了秋千。

他把這些感悟放進了作品中,是以他的畫面大部分是陽光,是閱盡千帆之後的包容。

瓜山的光影、瓜山的一草一木、瓜山的人事物——他有一片山,卻只有一支筆。

還好他畫得勤,也畫得快。

我就想我這麼喜歡,

要是不騰點時間畫畫,

這輩子不是白喜歡了?

當時我們在五鳳山的石橋精舍喝茶,地上鋪滿畫,他說想畫幾張大畫在七十歲的畫展上“撐場子”,怕老了就畫不了大畫了。

從十二三歲開始拿筆,到三十歲自費到中國美院進修,再到四十三歲決定做專職畫家,冥冥之中自有定數。他時常調侃自己“半路出家”,卻也因為知道時間有限而拼命追趕。他把大部分時間用來補基礎:書法、篆刻、詩書、收藏……先打好基礎再建樓,這件事他幹了數十年。

▲與瓜山小屋完全不同風格的畫室

每天5點起床,臨帖寫日記,幾年的手稿就一萬多張,整理成冊的日記有他本人高。

他畫畫寫字頗為隨性,“下筆不思考,拿起筆就畫”,三米乘十米的一張宣紙也是隨性而為之,興之所及,筆下生風,情緒躍然紙上。當然,也會有出錯的時候,他把出錯說成“互動”,這時候往往會出新。

這些年,隨著手稿一張張疊高,他的出錯率變得很低。

前兩年出的《靜心》系列,簡潔的幾筆,畫心中的佛,在短時間內,他把當下的情緒放到最大。從最開始臨摹石像上的佛,到畫喇嘛,到最後畫人,越是簡潔的線條越是生動。

他畫畫“花樣”極多,拿普洱茶的包裝紙作畫,上色時力透紙背,反過來寫字做畫,弱化了色彩的豔,反而呈現一種“古音”和“禪意”;兩種不同紙質的疊加,複又呈現另類的視覺;極容易暈開的熟宣,呈現出山水的煙霧感,角落幾筆勾一個漁船,就算局部也十分好看。

他的畫冊也極多,采風的、花鳥的、印象山水的,每隔一段時間風格迥異,甚至同一系列作品呈現不同的風采。

▲半臉的白鬍子,已成他的標誌。

▲引下山泉來洗臉。

看他白鬍子白頭發,很難想像這是個喜歡“出新”的人。他落筆總是“白鬍子石橋”,我問他,怎麼叫“白鬍子”呢?

“頭髮白了之後,發現長出了白鬍子。”他笑笑,“幾個人能長出白鬍子?”

於是,就留起了半臉的白鬍子,這也成了他的標誌。

“實力不夠,鬍子來湊。”他笑著調侃自己,但是又很嚴肅地聲稱自己是“殉道者”。殉道,就有執念,有犧牲。石橋明白:畫畫是上輩子沒完成的事,所以,這輩子當成宗教信仰來做。

這件事瓜山村幾位要好的老哥都知道,是以他們極為關注石橋。朋友圈兩天沒消息,他們就要打電話來問:你在幹嘛?你在哪裡?

▲石橋在畫室的日常。

古人說,行萬里路,

就是你花20年磨一把劍,

然後你背著這把劍出去過招。

不在瓜山也不在福州的日子,石橋基本就是在外“練招”了。

他在北京有一個極大的工作室,每年大約有三個月的時間會呆在那裡。在他看來,北京彙集了許多藝術大家,多種藝術風格在這裡交融,再加上沉厚的歷史文化,它展示了文化的多元性。傳統藝術要求變,那就不能不去北京。

“肯定有高手,過招回來再練。”他哈哈大笑,單盤著腿,笑得身子後傾。

▲石橋北京工作室,陳設傢俱來自女兒女婿創立的品牌“梵幾”

他常常帶著女兒墨白出國看展。看到心儀的,就在跟前呆上幾小時,琢磨透了,下回寫生就能在畫上看見影子。

他也跟過去的人過招。去敦煌,看見人家畫佛像,那真是細緻,“論精細,我肯定比不過他們。”石橋琢磨幾天,另闢蹊徑畫了《靜心》系列。

很多人質疑說佛像怎麼能這麼畫?

“我可以很恭敬地畫,也可以很隨性地畫。佛心自在人心。”他讓我翻厚厚的一踏手稿。在他筆下,佛都無相,反而因為無相,顯得很近。寂靜而立,細思之下,又有極生動的表情。

無論他怎麼畫佛像,石橋信佛,這是毋庸置疑的。

▲無論是瓜山小屋、長樂精舍,還是他在市區住了20年的家,都虔誠地供著佛。

瓜山小屋、長樂老家的精舍,以及市區住了二十多年的老房子,他都在門廳虔誠供佛。石橋的母親一生茹素信佛,但是石橋卻是在十七年前開始信佛的。

那年,髮妻急病,月餘去世,他想不明白,一夜白頭,從此信佛。

他信因果,也學會放下。所以他的畫中少見糾結。

▲石橋《靜心》系列

佛教說自渡渡人,

橋不就是這樣,

所以就叫石橋。

“在不在這裡吃?不在?那後頭筍挖兩條?”

石橋不在瓜山,老江就成了管家。這裡的一草一木老江都極為熟悉。或多或少因為石橋的關係,老江現在也畫畫寫字,石橋說他畫得“很像樣”。

他們三個老夥計已經朝“古來稀”走去,但是精神頭卻比年輕人還好。每天五點起床,幹活聊天畫畫,生活簡單充實。他們談吐不似普通村民,張口就是《富春山居圖》。

▲瓜山夏日

無論是畫家石橋,還是村民石橋,對瓜山村的幾個老哥哥而言,說“亦師亦友”四字毫不過分。

做一個殉道者,石橋從來沒有後悔過。他的生活簡單自由,“只要不犯法,就沒人能管你”,因為不同的人生經歷,他理解很多人,看透很多事。

▲生活上,石橋無疑是個享樂者。

在他看來,他已經“自渡”,他希望一百年後還有人能欣賞他的畫,那就真的是“渡人”了。

帶著兩條鮮筍離開瓜山,一夥在老江家門口嘮嗑的村民跟我們揮手告別,有一個年輕人搶著將老傢俱搬上車,背後有個聲音在喊,“石橋,讓年青仔搬啦!”

後來老江給我發微信,約我隨時去玩。

想起石橋說“擦一擦就能睡”的長廊,想像山中涼風習習,斷尾的松鼠貓在樹間,幾隻青蛙在兩個水缸間跳躍,一席茶後一掌帳,就著清風夜語入眠,迎著朝霞而起。不覺心嚮往之。

▲“擦一擦就能睡”的長廊

如果你過了最自由的日子,

那你就不能假裝不懂自由。

文字 | 鄭三觀

攝影 | 程世達

視頻 | 林墨白

編輯 | 程 香