潘敦是做畫廊的。

但我瞭解他是從他的文字開始:不用華麗辭藻,也不刻意仿古,入了開頭,一遍過到篇尾,乾淨俐落,毫不拖泥帶水,最後往往是一個看似平淡但是點睛的落筆。

這是我一貫喜歡的筆鋒,當下斷定:這是一個有趣的人,至少是畫廊老闆裡最會寫文章的人。

松蔭裡

和開在路邊的臺北“松蔭藝術”不同,上海的“松蔭裡”被安置在一棟高樓公寓裡。

進了門,入眼一案,往上兩幅“一念間”,一幅偏現代,一幅往古去;往下案上一松、一石、一書、一香爐。

再往前,左壁上懸了字:滄海一聲笑、城裡的月光、藥方……笑過之後你正要細品好玩之處,角落突然又冒出個石像,還不是放在地上,底下用一架子托高,恍然一照面,這威而不危的石像一臉“努力想嚇你”的表情,頓時令人忍俊不禁。

這個松蔭裡,比想像中有趣得多。

展廳來不及細看,就被姑娘迎進會客室。略一抬頭,只見門楣上掛著一匾,上書“今朝風日好”,落款者董橋。

掀開半垂的細竹簾,一眼瞧見屋內正中擺著一大理石麵茶幾,兩張棕色皮面椅中間夾著一盞銅身“綠帽”落地燈,對面再置一張橘紅雙人沙發。

簡單的空間裡,傳統和現代完美交融著,呈現一種松蔭獨有的舒適和品味。

趁著主人沒來,我們迅速在這個200多平方米的藝術空間裡逛起來。除了入門前廊、大廳、會客室外,在大廳右側還安置了一個開放書房;書房再往裡的分割空間被做成另一個展示區。後來我們才知道,那裡的隱秘牆壁推出去,還有一個辦公區,裡頭掛著主人的“私人珍藏”和一些未展出的作品。

一圈逛完,主人潘敦來了。白襯衫,白西褲,精緻小馬甲外套著一件深藍色絲絨小西裝,整整齊齊的頭髮,落著絲絲的白——簡直就是上海灘電影裡的少爺模樣。

從“三本半”到一張白名單

寒暄完,潘敦直入正題,跟我們介紹起他的“松蔭裡”和“頭牌”董橋。

在松蔭裡聊天。對面左起:程香、鄭三觀

潘敦左與好友李純恩右

“我們選擇書畫家有門檻:你沒有出過書,我們是不代理的。”這是他對松蔭裡的第一句介紹。

藝術家進松蔭裡,不但得有書,最低還要有“三本半”。這個標準來自陸灝先生。他個人出過三本,和楊之水合著了一本,算半本,加起來就是“三本半”。最高當然是董橋先生,一百多本,還不是輕易買得到!

這個古怪的“要求”來自潘敦對古代書法家的認識——大部分名家無論功名多高,歸根到底首先是一個讀書人,而至於寫字作畫,那是順便的事。

2014年,潘敦認識董橋先生,當時董橋的書法並無市場定價。2015年,他在臺北給董橋辦了第一場書法展,效果意想不到的好,求字者絡繹不絕。

那次展覽之後,潘敦消停了一段時間,他開始在心裡列一份白名單:香港董橋、臺北張大春、上海陸灝、海外白謙慎……他對提及的大部分人都尊稱“先生”,管董橋叫“董先生”、白謙慎“白先生”、張大春“張先生”、北京“趙先生”等等。

好像要集齊七龍珠,名單上的人相繼憑“君子協議”不簽合同入夥,至今無人跳票。說起這個,潘敦頗有點得意。

這些名單上的人有共同的特點:有極強的學問基礎、長期的家庭/其他文化薰陶、大部分都有海外閱歷。

潘敦語速很快但表達清晰,說起每個藝術家的故事如數家珍。我都懷疑他是否能完整寫出他們的族譜。

董橋

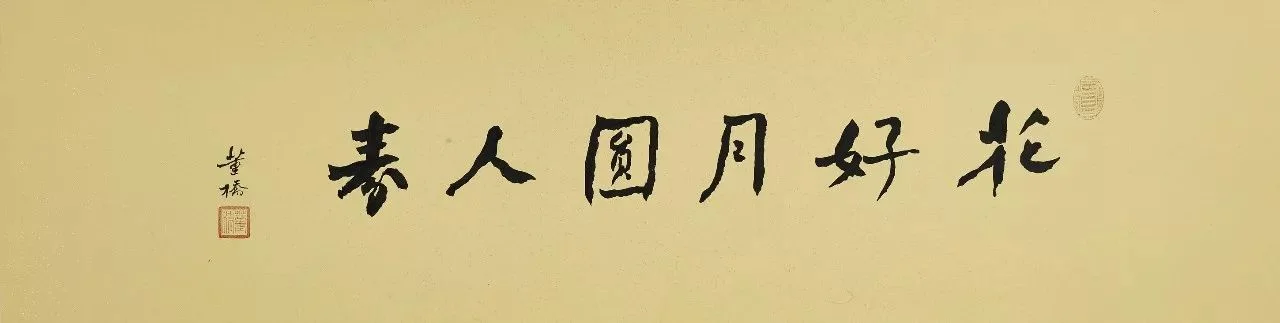

《花好月圓人壽 》

20x80cm 灑金蠟箋 2017

張大春

《小閣臨禪聽唄冷 晨經帶雨送春先》

68x13cm 灑金蠟箋 2017

錄韋莊

小楷宋詞《菩薩蠻》

22x44cm紙本水墨 紙本設色 2016

顧靜 《早櫻》

71x32cm 絹本設色 2017

陳如冬 《隨月渡灘雲》

69.5x34cm 紙本設色 2016

無論如何,兩三年的摸爬滾打之後,潘敦在2017年基本確定了松蔭裡的路子和班子,截止到我們到訪的10月份,松蔭藝術已經售出兩百餘件作品,比2016年增長了一倍左右。

往回看

其實,潘敦並不是專業文學和藝術出身。他本科復旦大學化學系,後赴法國工作三年,然後一頭紮進外資企業,一呆就是十幾年。三十歲出頭,他已經可以拿令人羡慕的年薪,置辦了房產車子之後,手裡還餘下不少閒錢,於是他開始玩紫砂壺。

為什麼喜歡紫砂?他喜歡紫砂上面的刻字。因為這個,他開始研究金石,然後又喜歡書法,為此還寫了包括《閑砂輯略》在內的幾本書……回過頭,發現半個人已經沉入了收藏圈。

2013年,他想,獨樂樂不如眾樂樂,乾脆開個畫廊玩吧。先是在臺北和一位老先生合夥,開了臺北松蔭藝術,一開始做當代藝術。兩三次展覽後,又回神做文人書畫。

臺北松蔭藝術一角

事實上,仔細想想“松蔭”二字,再看看他這一屋子的“老東西”,就知道他一定更喜歡中國書畫。為什麼喜歡?原因說不清道不明。

就如同他自己說的,有些人一出生就是往前看,有些人一出生就註定會往回看。他是屬於往回看的那種人。

但是潘敦又跟很多“往回看”的人不同,他喜歡所有品質好的東西。他看“老物件”不是看舊,而是看品質。

就在這一方小小的會客室中,有完整的仕女像、2500年前的黃金鋪首、春秋戰國一毫米不到的金箔、北宋的玉壺春……

除了中國傳統的老物件,三四十年代的通用落地電風扇和收音機也是他的心頭好,混搭在老器物之間,也毫不違和,自成一派。

上海少爺

“我喜歡有文化衝撞感的東西。”除了這個空間的中西方文化衝撞外,這種文化衝撞更多地體現在書法上。

在董橋詩意的“今朝風日好”之外,松蔭裡的牆壁上還掛著許多諸如“STAR皆空”“深藏BLUE”“這個世界會好嗎”等等“不正經、非主流”的新書法……

無論從內容還是形式,松蔭裡的推廣的作品並不單純是傳統書法,而是結合了更多的當代元素,看重的是文人書畫的未來性,這恐怕也是潘敦的初衷。

潘敦是地道的上海人,講地道的上海話,一同聊天的好友李純恩先生也是。閒談中,我說潘敦是老派人,他和李純恩都不大認同。

然而,我所說的“老派”卻是指民國年間那些有深厚文化底蘊,但是又接受過新式思想和教育的文人。這是老上海最突出的味道:衝撞、交融、統一。如若用這三個詞形容老派,潘敦簡直不能再老派!

潘敦和李純恩二人相識於一次香港的展覽上。

“我和董橋先生是好友,有天他跟我說去看展,有展出他的字,我就陪著一起去看。然後到了那邊,就看到一個上海少爺坐在那,”

說到這兒,他又看了一眼坐在旁邊的潘敦,“真的完全是個上海少爺的做派,那是裝不出來的。”

他們總結從前的二世祖,要琴棋書畫,要有學問,要會吃穿,還要會交朋友。

仔細一比對,這不就是潘敦?

一說起上海的老食店,他頭頭是道,幾個小時都聊不盡興。琴棋書畫和學問,肯定多少有點,不然哪裡寫得了幾本大部頭的專業書?而至於“會交朋友”,我想依他的個性和品味,天下文人,哪怕不入他的白名單,也能是府上相談甚歡的知己。

過去的文人是大家,是雜家,是文學家。而今,讀書歸讀書,寫字歸寫字,畫畫歸畫畫,到了民國時期,文人還有殘留的余溫。

而到了今天,那點民國范兒和文人風骨,也再難見到了。松蔭裡的這幾位,算是中國當代最後的文人了。

就像潘敦說的:“他們像日全食,現在只剩最後一點點。”不能哀怨今朝風日不好,那就“從灰堆裡挖幾個出來,讓你們看看還有這樣幾個國寶吧!”

文 字 | 鄭三觀

攝 影 | 程世達

編 輯 | 程 香