從設計師到陶藝家,董全斌用了八年。其富有個性的作品充滿了自然的奇跡感。

在《一人飲》這本書中我們能感受到董全斌對傳統、藝術、手工藝有著深刻的思考,他的哲學思考已經引領著他走在追問、探索的路上。

一人飲的本質並不是喝茶,而是思考,獨立的思考。人一旦進入深度的思考,必然是獨自的,把自己深深地與外界分隔開來。所以一人飲就是把喝茶所用的器物減到最少,把外來的干擾減到最低,剔除表面以接近本質。通過一個場景,營造出一個精神的容器,來深度地思考。

如果你可以獨立出來,自知了,那就是“一人飲”。把這樣一個個個人的獨立思考拼起來看,就是我們的時代。

一人飲可以追問生活,你到底需要什麼?

董全斌

陶瓷藝術家,現居景德鎮。

《一人飲》作者。

在北京從事了十多年的設計工作,2012年來到景德鎮開始學習製作茶器至今,已推出的重要系列作品包括“九十九隻杯”“從一片荷葉開始”“有風”“變化”“一人飲”“與接為構”等。

無論是杯子、壺、或是飲茶,一些事情的展開,在回到起點處總會獲得很多方向。從根源思考器物之用和造物之美。

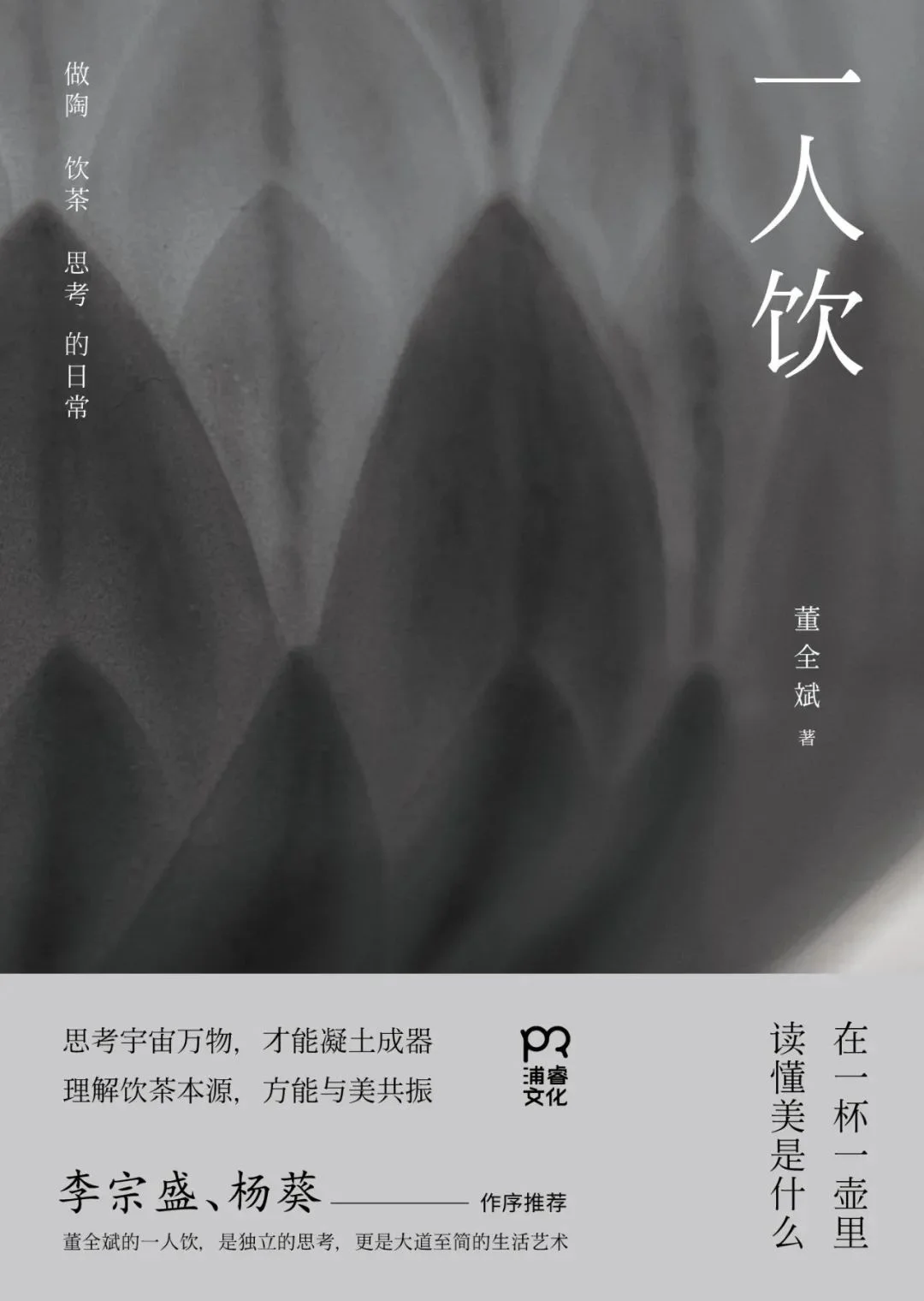

《一人飲》

董全斌 著

2020年11月出版

《一人飲》全面記錄了當代知名陶藝家董全斌做陶、飲茶和思考的日常,高清呈現其百餘幅代表作品,由李宗盛、楊葵作序推薦。

在景德鎮七年,董全斌推出了“九十九隻杯”“從一片荷葉開始”“坐忘”“變化”“小小的壺”“一人飲”“與接為構”等重要作品系列或展覽。他從飲茶出發,通過深入傳統文化的根基、觀察自然的規律以及對美的辯證思考,創作出具有多元美感的器物。

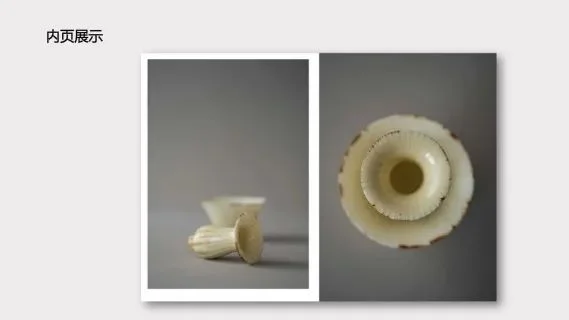

“九十九隻杯”

在這本圖文集裡,飲茶的日常、造物的哲學和創作的實錄相互交織,清晰呈現陶藝家的思考軌跡:從喝茶的過程中體會器物的細節變化帶來口感的差異,由植物的形態之美聯想器物的造型設計,或想像古人的生活來獲得創作的靈感等。

《一人飲》不僅是一次關於創作與美學的思辨之旅,更是提供一種審視自我與生活的全新角度。

“

編輯推薦/

◆在一杯一壺裡,

讀懂美是什麼。

紀錄片《了不起的匠人》、一條視頻等媒體紛紛報導的當代知名陶藝家董全斌的造物美學隨筆,關於美、器物、創作、風格、生活的深度思考,系列代表作品高清收入,李宗盛、楊葵作序推薦。

◆一人飲,

是獨立的思考。

一人飲的本質並不是喝茶,而是思考。通過一個場景,營造出一個精神的容器,去除表面多餘的器物,追問生活,自己到底需要什麼。

◆借陶藝家的視角,

重新認識日用之器。

“器物對我來說就是我的思考,也是我的生活。”

“美是對事物本質的理解深度;一件器物的成形,也一定是對美的理解的成形。”

“凝視自然,想像力會擴大。我作品的一些表現,都不是我創造出來的,我只是發現了這些美。”

◆器物從0到1的創作現場實錄。

陶藝家居於景德鎮的日常真實寫照:製作前的準備、如何擇土、需要用到的工具、燒制作品的工序等。

“

名家推薦/

願意將自己從裡到外說得如此透徹清楚,是能力,是自信,也是品格。

——李宗盛

在我看來,這是全斌“有趣”的內核。說白了就三個字:不重複。更重要的是,不重複創作——不重複前人,更不重複自己。

——楊葵

“

自序

接近真實/

《一人飲》封面

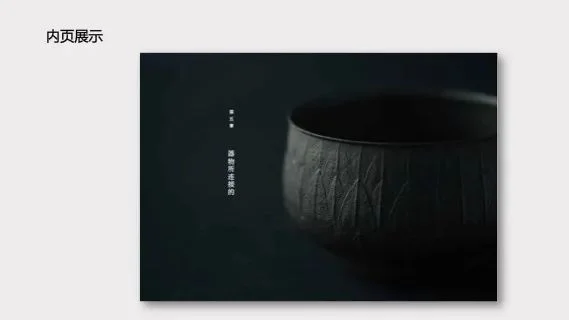

《一人飲》內頁摘選

寫完這本書,回頭再看,更加清楚地確定了自己快樂的來處。在自然裡,每天觀察著,想到什麼就去做,相比其他,我更願意日復一日如此度過。

這本書的內容,都來自我在景德鎮的生活。

2012 年4月1日,我舉家來到景德鎮,轉眼到現在竟也生活了七年。七年裡,工作室搬了三個地方,從三寶村租來的毛坯別墅,搬到城東的湘湖村,又從那裡搬到市區60 平方米的公寓樓中。公寓樓緊臨學校,每天上下學的時候,窗外最嘈雜,交通工具的急迫的喇叭聲不絕於耳,小學生無所顧忌地快樂喊叫。各種嘈雜的聲音經過窗戶的過濾,好像被打碎後連綿不斷地流進這裡,洶湧的活力在這個時空裡佔據著臨窗的那一塊,襯托著裡面這一片的寂靜,隱約有種感覺,假如外面的喧囂不再,平靜也會一同消失。我特別喜歡在這個時刻安安靜靜地坐著。

此時已深秋,馬上要進入冬天,而新系列的構思也即將成形。這麼多年,我創作了“九十九隻杯”“從一片荷葉開始”“坐忘”“變化”“小小的壺”“一人飲”“與接為構”系列作品或展覽。這些系列的焦點始終集中在生活某處感受到的強烈。在不斷發現、不停改動中,我也創作了一系列茶杯、紫砂壺、素描。每一個新系列的開始,也是自我審視的開始,每次都期望能發現不同。

“九十九隻杯”

我困惑過到底什麼樣的器物才算是美的。這個困惑長久存在。某一天,我突然感覺到自然的一切都交織著,美依賴於其他感覺而存在。事物是交織在一起的,一件連著另外一件,散開又互通。天空、陽光、農作物、海洋、植物、昆蟲、城市、溪水,一切事物緊密穿插,美即誕生在此,而自然裡事物有生有滅,感覺也是應而起複而平。同樣,那美有了誕生就註定也會消亡,出現又消失。回答美是什麼,常常把我們自己和世界裹挾在一起展露出來。

景德鎮的宋代窯址是讓我特別關注植物的一個起點,從那時起,我突然發現美的源頭其實就在身邊,手中古代的瓷片就是證明。把目光放回與古人相同的地點,我沿著古人修建的這條路回到起點,重新觀看身邊。如果想從自然裡歸納出一種具有啟發性的並且可以融入生活的規則,這需要大量經驗的積累。比如烈日下的蒲公英、淩霄細長的種子、合攏或開放的睡蓮,每一種具體的生命形態如此不同,植物的呼吸、不易察覺的生長、殘酷的競爭、生死等等也正巧妙地對著人的狀態,最終擊中人最真實的情感。目光從博物館移向山野,以“無知”—不提前預設,從前知道的統統放下—的狀態,去體會自然中細節裡的驚喜,設想著生命這樣的努力延伸,無論植物還是人,在擁有了生命之後,會用這生命發散出怎樣的路徑。

董全斌陶藝作品

我不願美的定義太過含混模糊,我喜歡接近它,也希望作品所表達出來的振動,能準確地被更多的人感知。一件器物成形,也一定是對美的理解的成形。這些年,我一邊製作器物,一邊思考著這些問題,逐一記錄,留下這些文字。兩年裡反反復複的修改,以文字的方式進一步思考。

如同每個作品系列沒有最終完成的那一天,這本書的文字也不可避免地帶著偏頗。我嘗試縱容思考的四處奔突,直面內心的感覺去記錄下來。願這些記錄下來的想法也同樣能給你帶來快樂。

“

作者解讀:

與接為構/

我一直深信,連接是這個世界運行的基礎。“與接為構”正是出自於《莊子》齊物論篇。

人與物之間,人與人之間的連接無時不在。什麼是“與接為構?”要講清楚這四個字,就要先談南郭子綦與子遊的一段對話,也是齊物論的開篇。這段故事中由子綦向子遊提出了天籟之問,最終告知子游何為天籟?答案是最美妙的樂曲嗎?什麼是“翏翏、調調、刁刁、怒者其誰?”又是何解?此段原文我重新注解如下:

原文:

南郭子綦隱機而坐,仰天而噓,荅焉似喪其耦。顏成子遊立侍乎前,曰:何居乎?形固可使如槁木,而心固可使如死灰乎?今之隱幾者,非昔之隱幾者也。”子綦曰:“偃,不亦善乎,而問之也?今者吾喪我,汝知之乎?汝聞人籟而未聞地籟,汝聞地籟而未聞天籟夫!”子遊曰:“敢問其方。”子綦曰:“夫大塊噫氣,其名為風,是唯無作,作則萬竅怒唔,而獨不聞之翏翏乎?山林之畏佳,大木百圍之竅穴,似鼻,似口,似耳,似枅,似圈,似臼,似窪者,似汙者。激者,謫者,叱者,吸者,叫者,濠者,実者,咬者,前者唱於而隨者唱喁。泠風則小和,飄風則大和,厲風濟則眾竅為虛。而獨不見之調調,之刁刁乎?”

子遊曰:“地籟則眾竅是已,人籟則比竹是已,敢問天籟。”

子綦曰:“夫吹萬不同,而使其自己也,鹹其自取,怒者其誰邪!”

注:

南郭子綦委坐在小桌幾後,仰著頭噓氣,垂頭無神仿佛失去了協同耕田的另一半,顏成子遊侍立在子綦面前,說:您現在停留在何處?身外形固然可以成為枯木狀,可是心也可以使它像死灰一樣不動嗎?今天所見“身體隱於小幾的人不是過去所見那個隱於幾之後的人了。”子綦說:停止,難道不好嗎?既然問起來如此這樣,是因為我停止了我與外界事物的反應,你可知道?

你聽聞人的演奏,卻沒聽聞過大地的聲吧?你聽過大地之聲,卻沒有聽聞過天籟之聲。子遊說:“請問其中端詳。”子綦說:有大塊呼出的氣流叫做風。萬物平正是因為風沒有運作,風起便萬空怒吼,可是人卻獨獨聽不到這合奏的諧調䎆䎆之音,深林大山的起伏,一呼一應。大樹百闌粗大,其樹洞竅巧,像鼻,像口,像耳,像小橫木,像圓環一樣,又像臼盆,如同低凹深陷的地方。又如渾濁之聲,激蕩,盛烈,呵斥,吸氣,大叫,慘叫?叫,咬叫,孔洞山形先發出籲之聲,附隨的更小孔洞隨籲而發出喁之聲。冷冽的風眾竅之聲,微微小協調,大風飄蕩過來則眾聲合拍大統一,淩曆巨風不斷吹擊那麼眾竅穴聲音被壓制反而無聲,獨獨看不見與風合力而造出的調和,相應,二者合一的形態嗎?

子遊說:“地簌之音是眾孔洞之聲,人籟是竹制樂器之音,鼓足勇氣問您什麼是天籟呢?”

子綦說:“風吹萬物發出不同的聲音,從而使它們成為了自己。全部是他們自己的原因造成的嗎?如果這樣那麼發怒者又是誰!”

另:

這裡關鍵的是有一處轉折:而獨不聞翏翏乎,“翏”表示“眾多羽支合併”。本義為“合併”、“粘合”。在這裡並非長風之聲,此處的意義是在眾風聲之外,所不曾發現的那合併。

後一段中在冷風小和,飄風大和,厲風眾竅為虛後又是一個轉折,而獨不見之調調,之刁刁乎?這裡的“調”為:二者合而協調。“刁”二者遇而不符。是與風合併而組成的或調或刁。並不是風欲止微動貌。

鹹其自取!怒者其誰!

這裡怒者就是怒者,並不是什麼發動者,也不是天機。是大風吹過的萬竅怒號,是激者,謫者,叱者,吸者,叫者,濠者,実者,咬者的其中之一。天籟是什麼?天籟就是變化,合成是進化。這便是天籟!與接為構。

人每天日夜不斷的行為著,活動著,外物如風撲迎而遇,遇風之後,我與風合而變成了怒者。

在環境下改變著自己,卻並非全部由自己選擇決定。你就是你嗎?我就是我嗎?所有決定都是獨立的嗎?

似乎在遇風之後,剩下的事情便是與接為構,把前一個我覆蓋,如果只是這樣,未免太過悲哀,當然悲哀早就在這裡了。

山林之畏隹,大木百圍之竅穴,似鼻,似口,那些似耳,似枅,似圈的一個個“我”,在大風作為之時,可以不激不叱不吸不嚎嗎?這不得不,無可奈何難道不悲哀嗎?

《物種起源》中,自然選擇每日每刻都在滿世界地審視著,哪怕是最輕微的每一個變異,清除壞的,保存並積累好的,無時無刻,隨時隨地,改進每一種生物跟有機的與無機的生活條件之間的關係,並卓有成效。

董全斌陶藝作品

作為作品素材之一,山中野藤在漫長的進化中,盤旋而上,與樹木糾纏扭曲,緊緊繞住樹幹,相生相競,以接為構。

回看開篇,子綦隱幾而坐,㗳焉喪其耦,二人合力耕田為耦,一人拖一人推,獨一則不可耕,所以“偃,不亦善乎。”“偃”便是停下來,這裡引發出一種形為,便是“止”。何為“思考?”,思考的重點除了思,更是停下來。停之後生出思考,明白之後生出自由。

獨立思考是上一個系列"一人飲"的由來。“有風”系列便是那一塊噫氣,吹動於人。而“以接為構”是一人飲的鋪陳開來。“坐忘”“變化”系列則是開始。

一個人認真的活著,便自有器物的樣子,所以我也從來不曾妄自訂一隻壺一隻杯一幅畫的樣子,它應該是手的對應,眼的對應,口的對應,心的對應。

——董全斌