陳文

香草園主人

字丹石 號蒲公

陳文並不是一個好溝通的人,尖銳、自我,像鑽進岩石縫裡的草根,你越想把他摳唆出來,他越要帶著你往裡鑽;但他又是一個極好交流的人,高頻率的資訊輸出沒有一絲廢話,一個問題往來五句必須“針下見血”。

接近四個小時的長聊後,我忍不住拋出一個傻問題:“你一直都這麼清醒,不累嗎?”

他叉開腿一幅大老爺們兒的樣子坐在那,“很累啊,”說完前半截話抬頭瞪大眼睛看著我,“有些人被掌聲鼓勵著活成那樣,他的命已經不是他的了。我要做純粹的人,你罵我、踢我、打我,我還是這個鳥’樣。我這一生跟掌聲沒關係。”

01

/

夾縫裡求生存

在住了十九年的老房子裡,陳文把客廳外的陽臺分割給菖蒲。幾百盆大小不一的菖蒲排排坐在陽臺上,一進門就讓你感受到一股生命力。這其中輩分最高的菖蒲養了十七八年,年紀最小的也有四五年光景。

小小的陽臺上擺滿了幾百盆菖蒲

五年前陳文替它們在福州辦了一個展,那會兒菖蒲剛伴著“文人精神”崛起在文人茶客的案頭上。但當這陣風讓菖蒲在短時間內成為人手一盆的“賞物”時,它又逐漸淡出了很多人的視野——在短暫的“比大、比綠、比好看”後,大部分人就失去了興趣。陳文是少數裡的那幾個,他依然每天悉心照料,修剪打理。

事實上陳文養菖蒲的歷史可以追溯到25年前。只是這東西不嬌貴但也不好養,一不開心就要“死給你看”,在最初長達七八年的時間裡,他硬是沒養活過一株。也正是這個過程讓他在菖蒲身上看到了“夾縫中求生存”的那股勁兒。

五年前,陳文和好友一起舉辦了一次菖蒲展

房子原本採光極好,陽臺外還有一棵姿態美好的老榕樹,為了養好菖蒲菖蒲不宜太多日曬,陳文拉了一塊黑紗遮陽,也犧牲了窗外的風景。

冥冥之中,這個舉動儀式般地讓他把自己也置入孤獨的境地裡,神宅、不社交、沒有多餘的房子和車子、不願被大眾評判,漸漸活成遺世獨立的樣子。

每日裡伺養菖蒲、讀書寫字、刻印篆刻,“神宅”出一種境界

很多人說陳文高傲自負,看不慣其他人,其實他最看不慣的是他自己。如果能把自己拉黑,他應該已經拉黑自己一萬次。很遺憾人生沒有這個功能,於是他只能在自己的一方天地裡去抗爭、去呐喊、去跟自己較勁兒。

跟自己較勁兒的其中一個方式是讓自己“不一樣”,他得找到屬於自己的座標。

02

/

“那是要我的命”

大約十年前,陳文到博物館看明清28位元狀元的扇面展。28個人的作品一溜館閣體,一個比一個精彩,但沒有一個人是他認識的。這個展覽像是亂麻中的一根線頭,牽出了他一直在思考的問題——“我要不要做這樣的人?”

“什麼樣的人?”我問。

他把手打開,頭向上揚,“就像沙漠裡的沙子,嘩’一聲,風一吹,瞬間沒了。”

要做一個什麼樣的人,是他不斷揉碎自己問了又問的問題

他開始扔掉表像,放棄模仿,用自己的方式說自己的話。

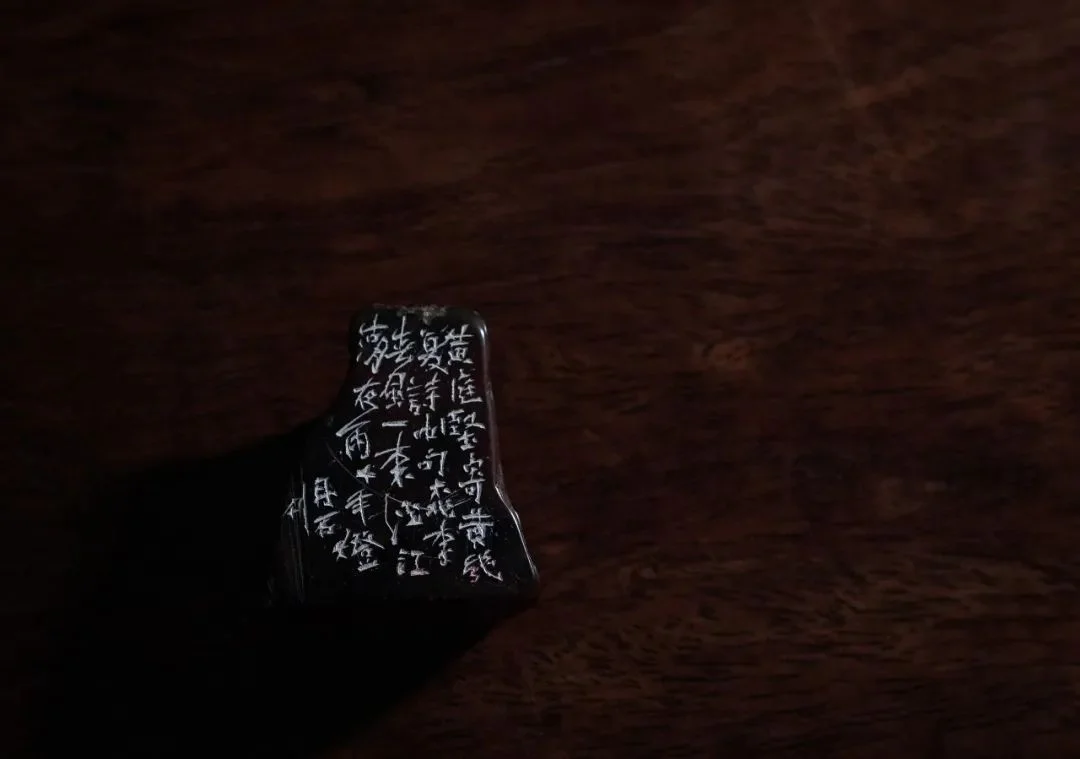

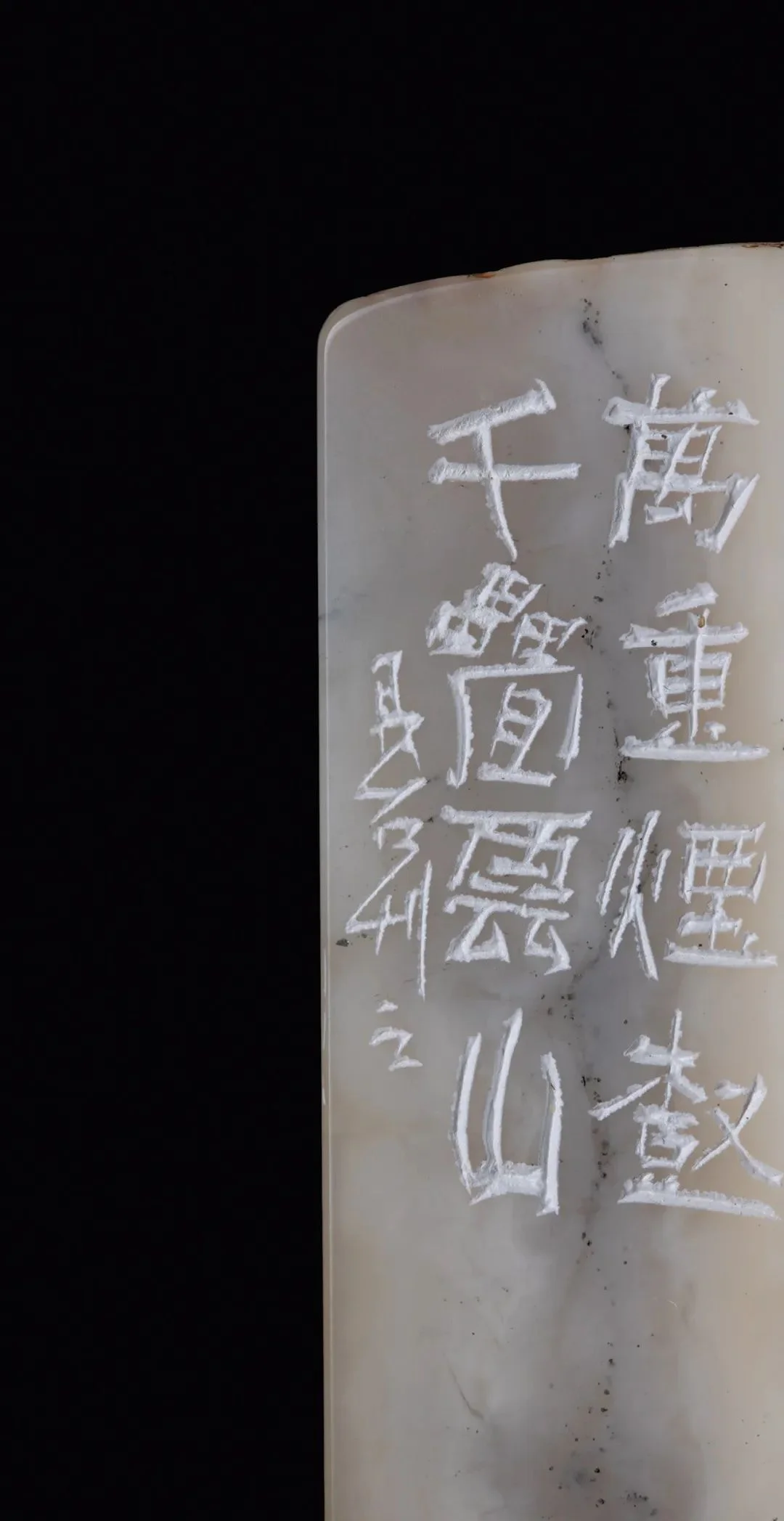

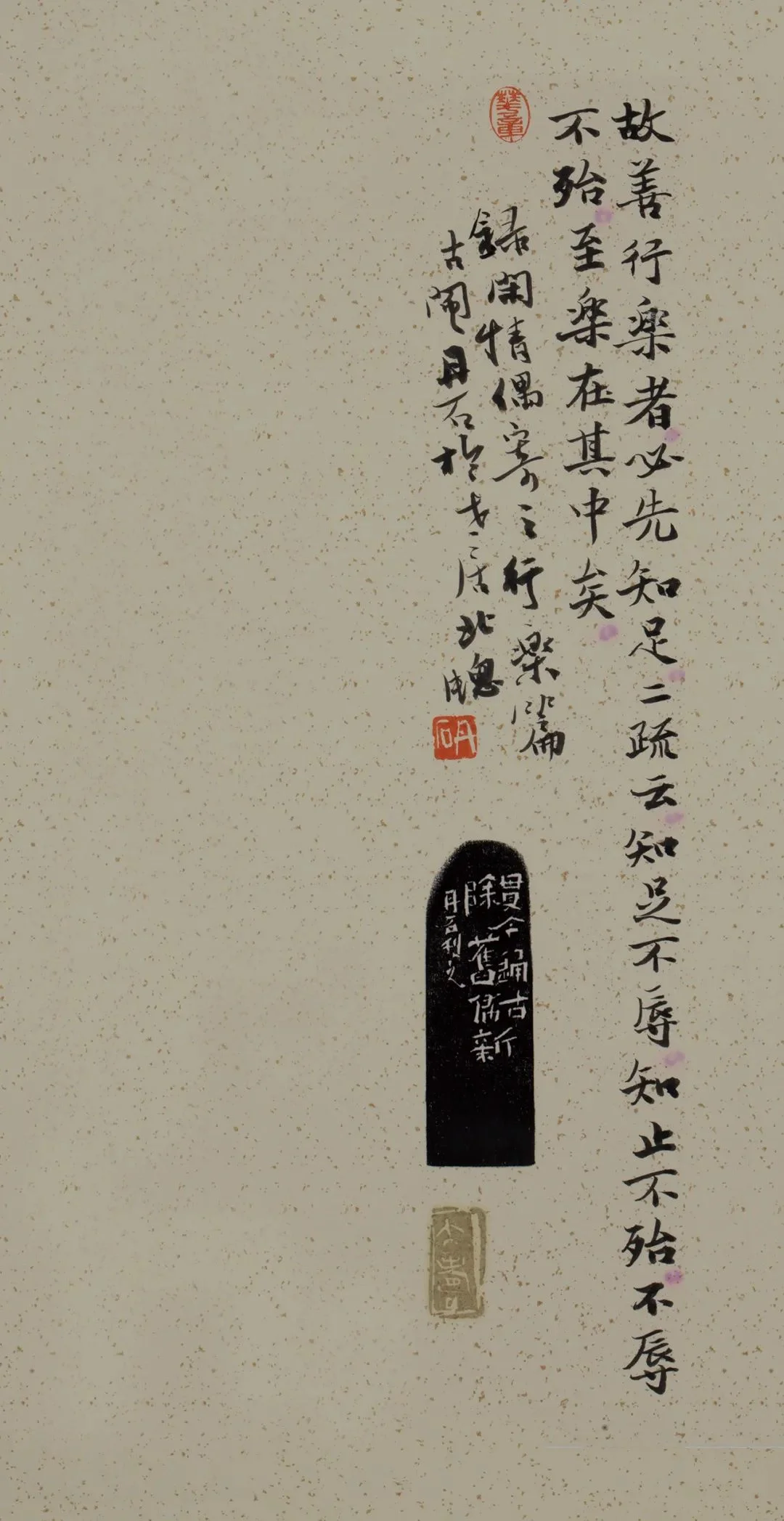

那天下午,他把幾十方印章放在我面前,佈局靈動、氣質古樸,儘管風格多變,但生動、可愛、古意、樸拙幾乎能在每一方印章中見到。

生動、可愛、古意、朴拙是陳文作品共同的氣息

諸如“靜觀自在”,“觀”字像一隻貓頭鷹蹲在樹梢上看著你;諸如蘭花,在幾根線條之間呈現溪邊搖擺的姿態;“杯盤時欲對清流”仿若宋式文人對酒當歌……

陳文作品

我不自覺眼神開始飄向窗外的菖蒲,那是一種精神力的延續——要在小小一枚印章裡把數十年的審美情趣和觀點呈現出來,同時還要兼顧不同石頭的色澤紋理和形狀,這不也是“夾縫中求生存嗎”?

陳文是個“石癡”,抽屜拉開是石頭、櫃子拉開是石頭、榻榻米的木板翻起來還是石頭。

小時候遇上石頭攤子挪不開步,非得花光零花錢買石頭;長大了和朋友去桂湖泡個澡,也會見到喜歡的石頭就買。你還在這迷糊癡迷石頭的緣由,他已經在那洋洋得意,“你小時候要是發現這個,會不會去買?會不會去買!這麼美!”

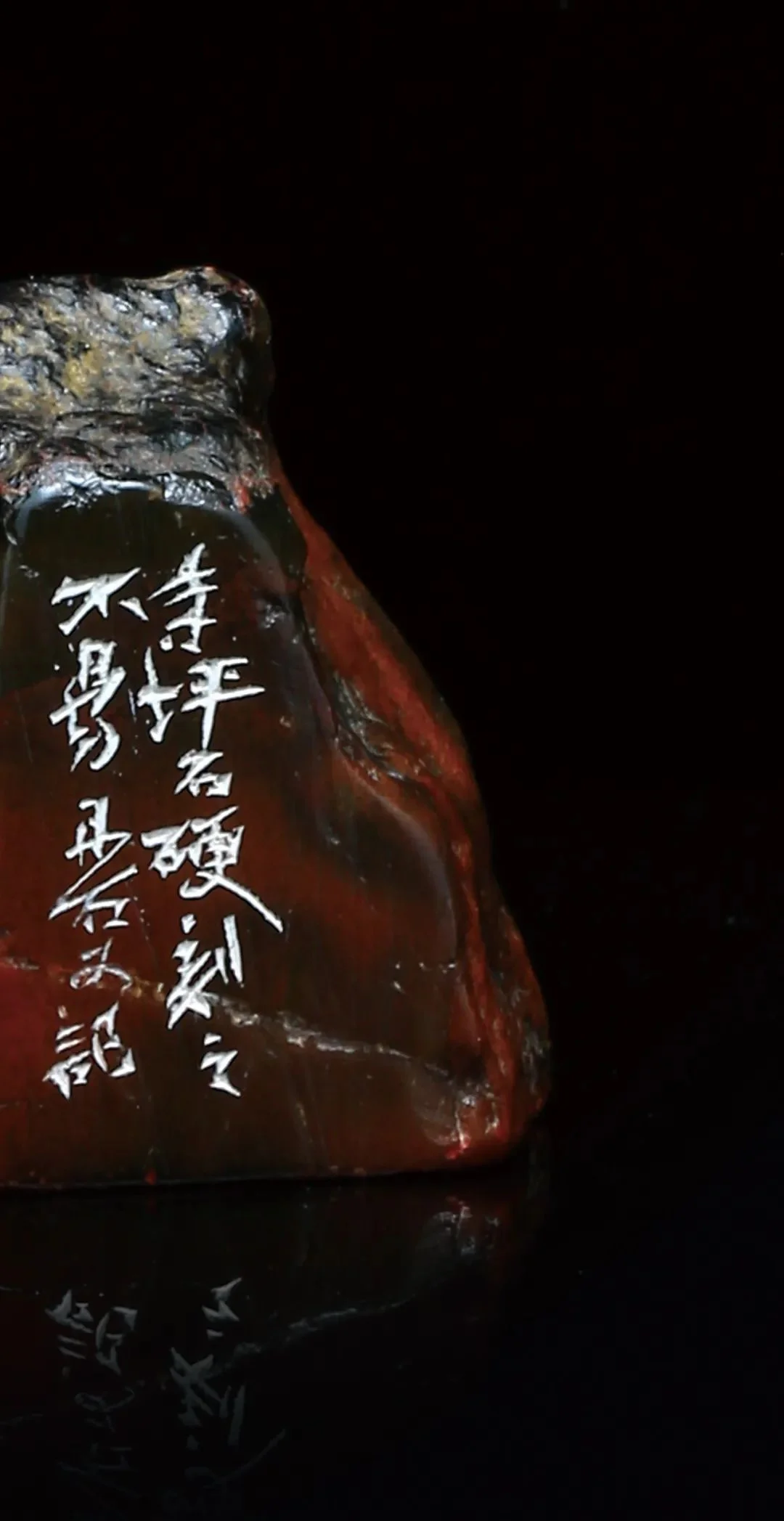

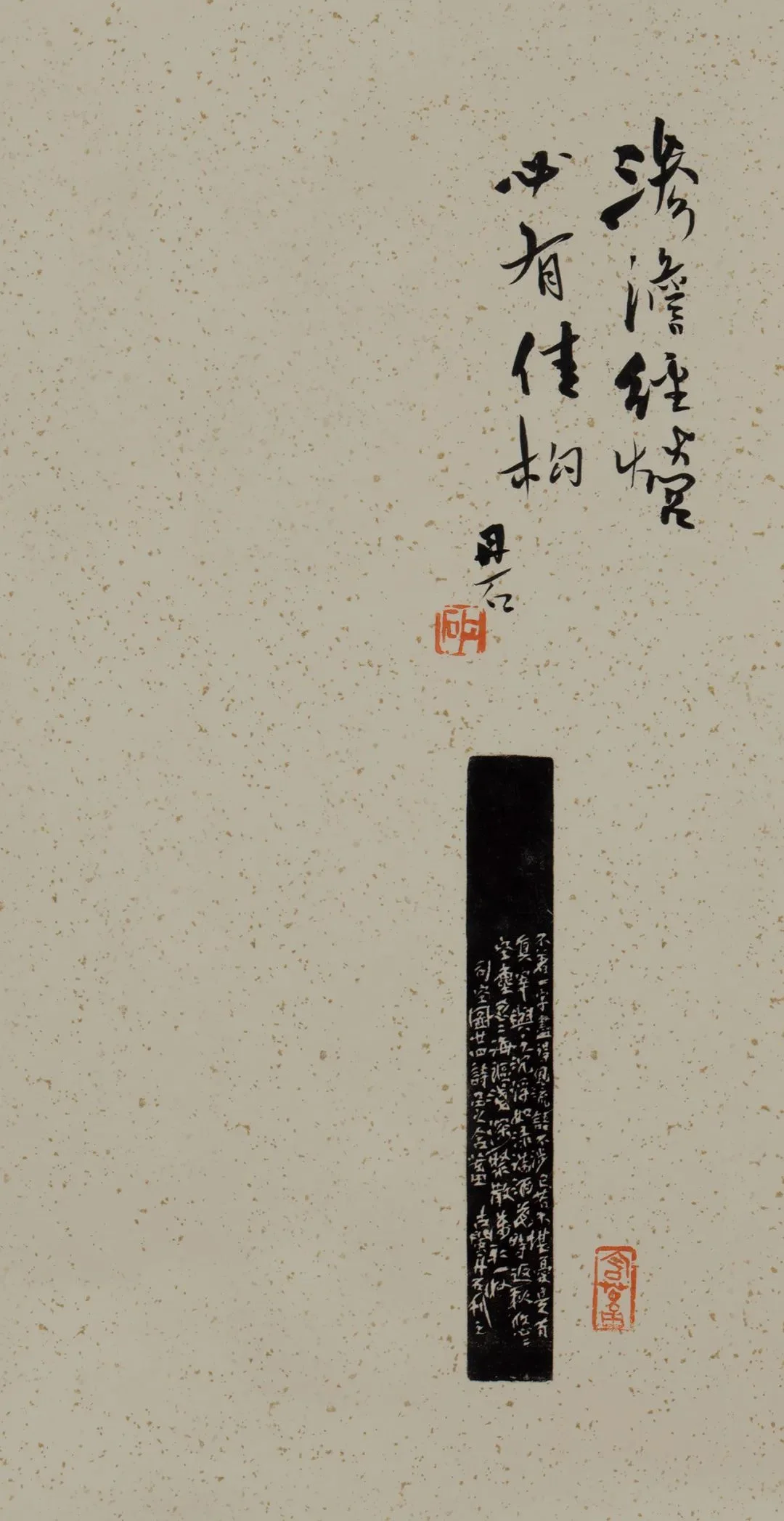

就因為這份熱愛,他“捨不得去一點點浪費。”也正是一點“捨不得”讓他將每個石頭都當做生命對待。從十多年前開始,根據石頭的皮殼和形狀不同,他陸續創作了一組隨形作品。

陳文隨形雕刻作品

為了詮釋好作品,有時候創作頭上幾天幾夜摸著石頭睡覺。在他的解讀下,有的石頭變成了擁有地中海發圈的科學怪人;有的變成了莊子書中那只千百年來被人記掛“樂不樂”的魚。

他把這種風格稱為“獨石”,寓意世界上沒有一模一樣的石頭,也不會有一模一樣的創作。

他喜歡變態的石頭,越變態越好。因為變態說明有個性有唯一性。他的為人也和這些變態的石頭一樣,喜歡的人很喜歡,巴不得一間小房子聊人生聊理想,不喜歡的人則互不往來。

他也不太搭理這件事,掌聲、嘲諷、市場、大眾都跟他沒關係,他給自己定下的一生是為審美而活,他給自己找的敵人是自己,跟這個目標相比,別人“算什麼”?

陳文作品

他的作品很少售賣,而且不接受“來料加工”。東西就這麼個東西,你要就拿走,不喜歡我也不會更改。同樣的作品你要讓他再做一個,估計他會留下一句,“只為唯一而存在,你叫我重複再做是要我的命”。

下一步大概就是拉黑你。

這些石頭在陳文眼裡很“孤獨”,作為旁觀者我卻覺得陳文在一定程度上也是孤獨的。這種孤獨就像那株溪邊的蘭花,清醒地在水裡看著自己的一生,也看著周遭植被的繁枯。

03

/

手中無劍勝有劍

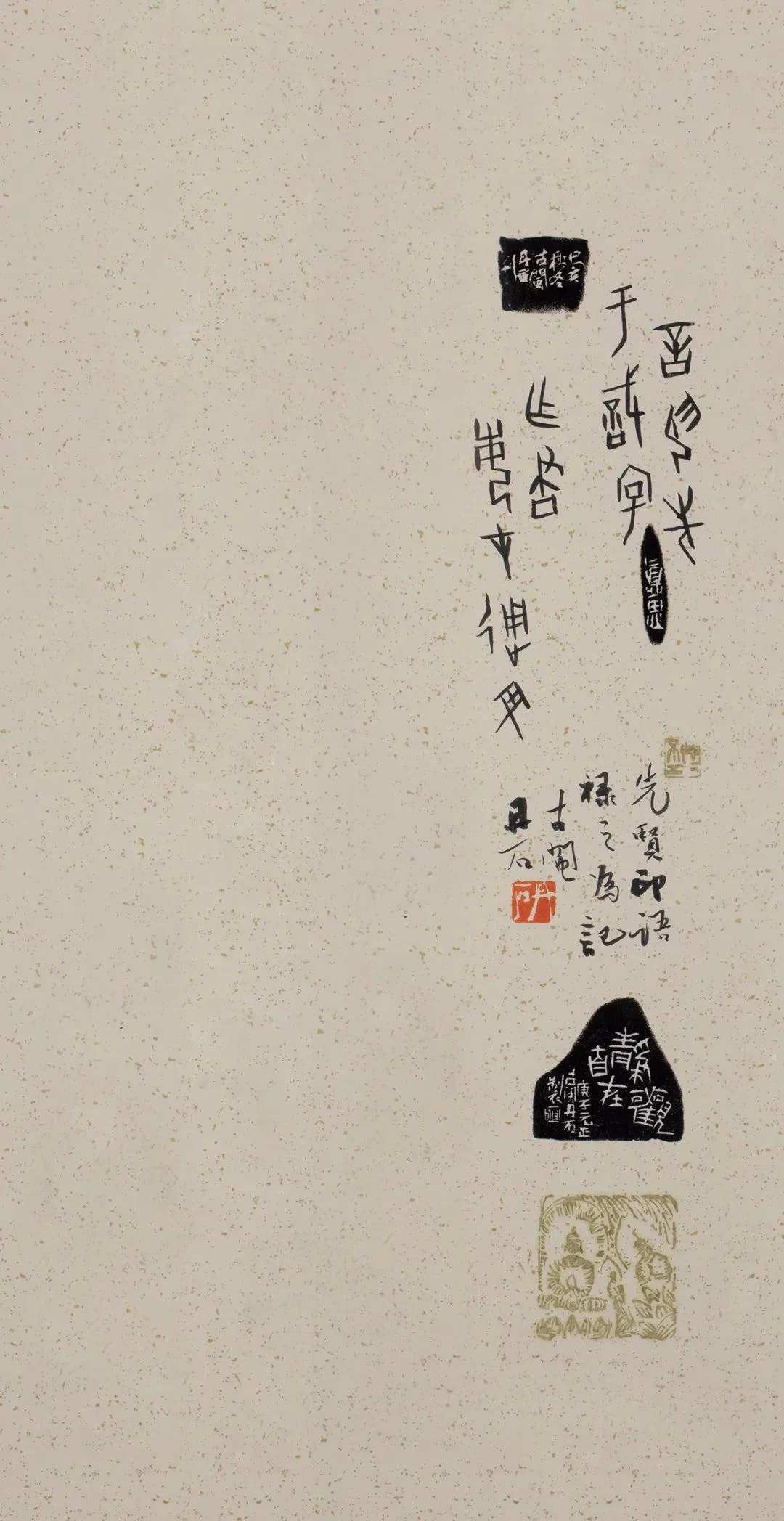

六七歲時,陳文從奶奶的老宅床底下翻出一隻文盒,這只盒子是身為黃埔軍校校官的伯伯離開大陸前往臺灣時留下的,文盒中珍藏著一本民國《學生新字典》和兩方壽山石印章。

幼年陳文打開的這只文盒,就像打開了一個潘朵拉寶盒,自此對金石篆刻埋下了深深的種子。

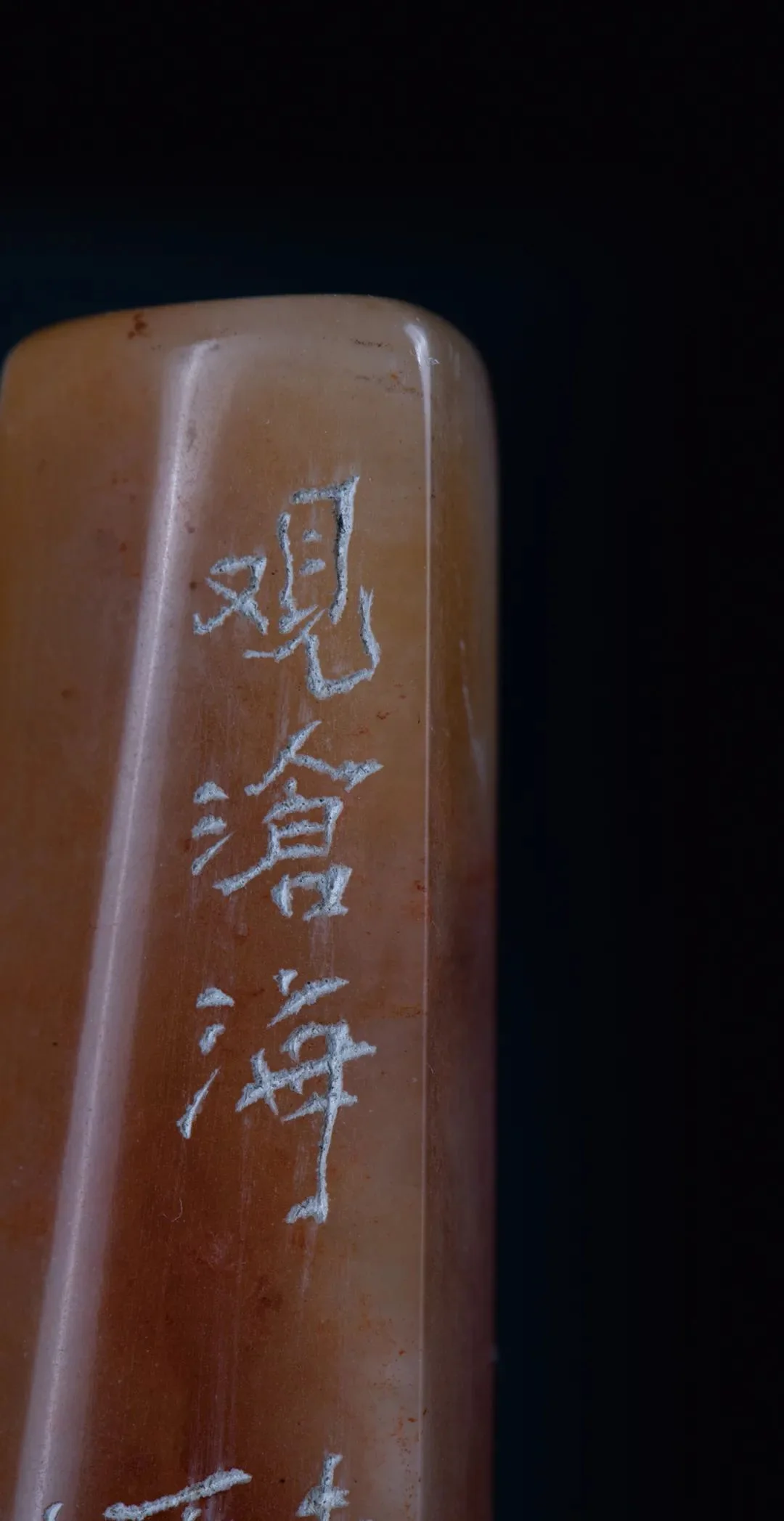

水洞桃花觸手如凝脂,內部粉色紋理層層疊疊如桃花漫天飛舞。

坑頭晶洞石在歲月的沉澱下暖黃色的光澤溫潤如玉,其上刻有“冠星伯父字型大小”二字。

這只文盒曾是奶奶的寶貝,到現在也是陳文珍視的傳家寶,連太太就只見過兩次。盒裡的那枚小小的坑頭晶凍石印章,在歲月的沉澱下暖黃色的光澤溫潤如玉,其上刻“冠星伯父字型大小”二字,至今仍是陳文心尖子上的石頭。

陳文今年54歲了,他的很多觀點很“新穎”,說起話來語速不快但抑揚頓挫明顯。他帶著西方的邏輯來看東方的事,但行走和說話的方式卻很“老派”。聊得興起時陳文會手舞足蹈化身“金句王”。

儘管收石頭的歷史很長,但陳文真正開始玩篆刻是在三十歲以後。

陳文的家也是他的工作室

二十年裡被他視為作品的創作只有200個,平均一年十個。這個作品指的是他還算看得順眼的,不順眼的早就被他磨平,因為“看不爽的不能留在這個世上,噁心。”

太太說他這個人“怪”得很,昨天的聊天資訊今天就要刪除,手機256G的容量每天都要刪照片。

清零,是陳文的習慣。2014年有一回他們家被一個有品味的偷兒光顧顧,家裡所有他的得意作品被挑揀著拿走。在這之後,他說他的篆刻水準大有漲進,因為沒有看得順眼的了,只好拼命拿出更順眼的。

對於永遠保持清醒的創作者而言,人生好像在爬天梯。你清醒地知道自己在哪個位置,每當你登山一個臺階,雲端後的天梯又會延長一段。這就是創作者的瓶頸期。

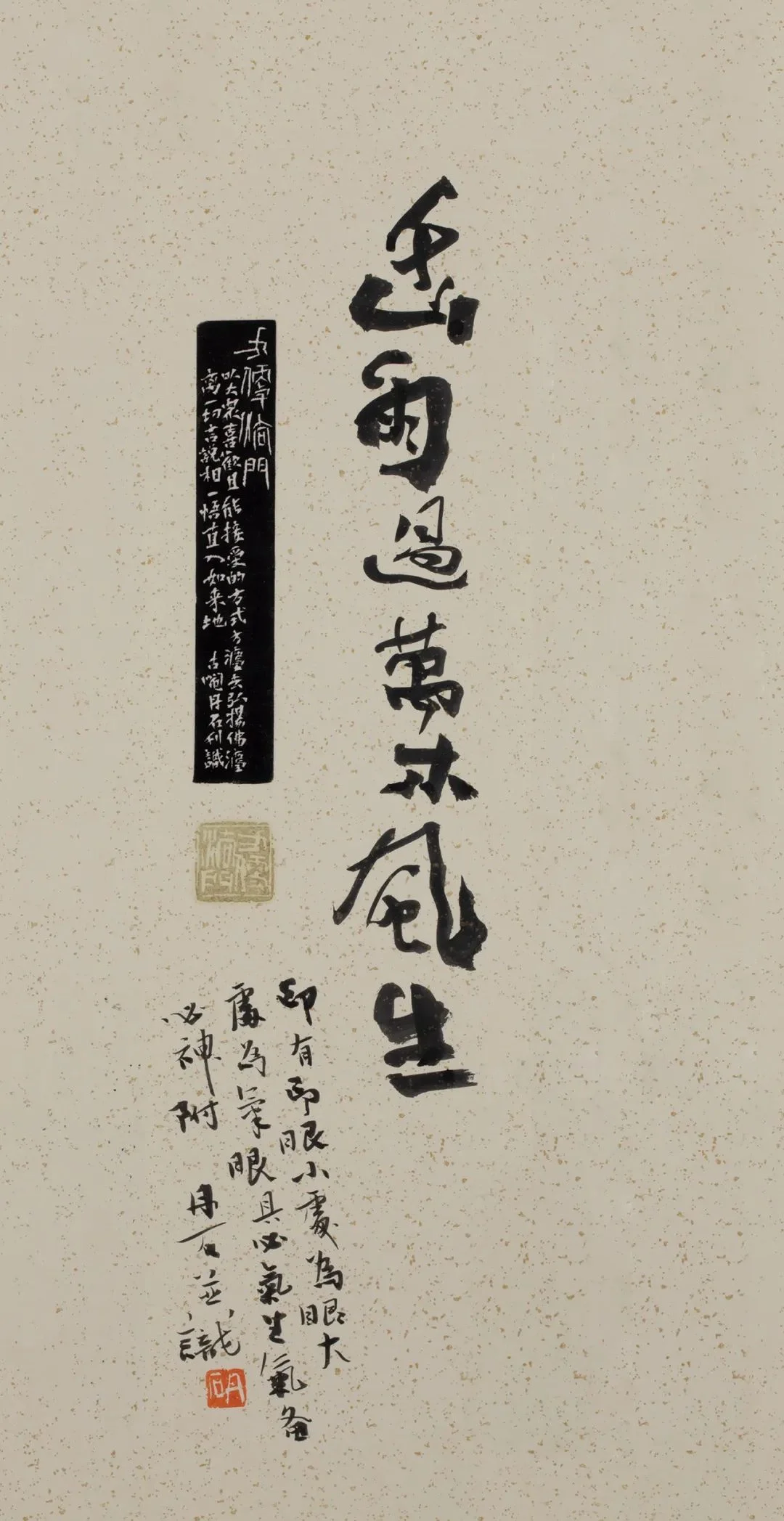

陳文作品局部

半年前,陳文又一次碰到了瓶頸期——他希望能夠化繁為簡,把工藝技法和所有多餘的東西從作品中抹掉。就好比他多年前在寧海遇見的書法家,一蘸墨隨手扯過餐巾紙就能寫寫畫畫。好像江湖中的絕頂高手,“手中無劍勝有劍”。

這種“減法”讓他直呼“痛苦”,但你又能從他神色中感受到一點點“爽”。這種“爽”大概來源於他又碰見了一件很難的事。

因為這種“很難的事”會讓他的抗爭更猛烈。

遇到瓶頸時,陳文會放下刻刀去玩菖蒲、看老器皿、彈琴

瓶頸期的時候,陳文會放下刀去玩菖蒲、看老器皿、燒陶、玩石頭,他試圖從別的事物上體悟到相通的東西。

太太有時看他“無所事事”的樣子忍不住就要催他“上進”,他也一副不太所謂的樣子——他心裡清楚,這東西不是能急得來的。佛家說,“有待無求”,有所期待卻也不強求它的到來。

二十年前陳文和太太買下人生中第一棟房子。他說這是他這輩子最開心的事——有吃有住象徵著他人生第一個階段的圓滿完成。

至此之後,他把賺錢這件“小事”放到一邊,開始追求起精神上的富足。但物質生活有標準線,藝術創作卻沒有制高點。

二十年篆刻生涯,留下的是這一方方精神財富

陳文是精神力特別強的人,“大隱隱於市,小隱隱于林”,為什麼隱於世算是“大隱”?因為心有定海神針,到哪都能獲得內心的安寧。他認為自己已經給人生找好了方向,“就像划船,方向對了,齊心協力嘩啦’一下不就到終點了?”

很多人在划船的過程中被吆喝聲和水牽扯得搖搖晃晃,但陳文閉上了耳朵,一邊高喊“我命由我不由天”,一邊在天地間“嘩啦”他的船槳。越鬥越勇,其樂無窮。

只是他的人生有終點,藝術卻像草根永遠探不到土壤的盡頭。

文字|鄭三觀

攝影|劉勇、程香、鄭三觀

統籌|劉勇、程香、柳蟲子