徐累,知名藝術家。1963年生於南通,1984年畢業于南京藝術學院美術系中國畫專業,現工作於中國藝術研究院,研究生導師。

香港嘉德拍賣新釋一件大千先生的潑彩山水,出自午憩樓舊藏。

在介紹作品背景的推文中,載有一幀大千先生與台靜農同賞此作的舊照,地點應該在臺北故居“摩耶精舍”。

大千先生與台靜農同賞潑墨山水

這幀舊照信息量不少,我注意的反倒是堆了一地的雜石。

從“賞石”的角度,這些石頭似乎不足為奇,也沒有特別預備什麼座托抬舉它們。

以此推論,從畫家的角度來說,這些拳石除了用來揣摩山勢嶺態,好像也沒有什麼其它用意了,類乎畫人物得有模特兒,性質差不多。

大千先生去國多年,大好河山只能夢中相見。

可以想像,望石止渴,圖畫江山,不失為一個“外師造化”的辦法。

明僧真可《過石鐘寺》中有這樣的詩句:“長江水不淺,湖口山不深。雲石多奇巧,疑生丹青心。”大千先生的心意,恐怕也如此吧。

以往古人遊歷,多有不便,即便行萬里路,也不是那麼輕易“會當淩絕頂”的。

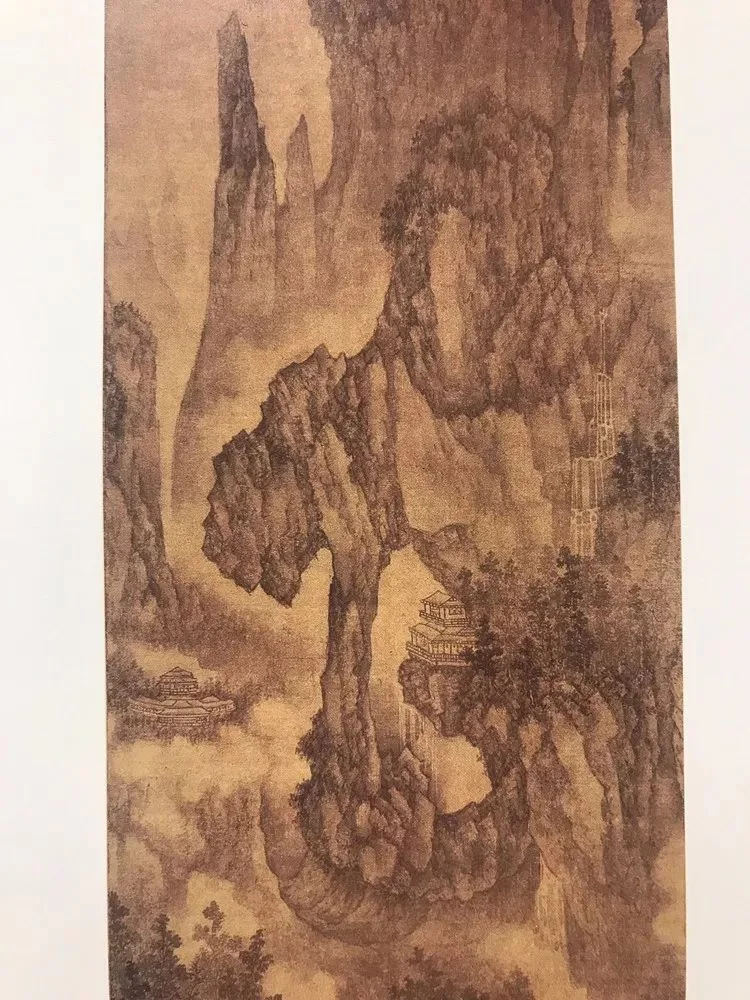

奇妙的是,大多數中國山水畫,卻是表現出石穴嵌空、危峰奮起的境界。

如果說北方畫家尚有環境優勢,那麼江南畫家日常所見並非如此,但他們筆下的山水,確實有奇崛之概。

何以至此?

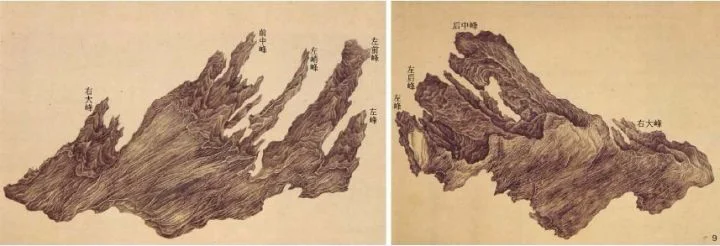

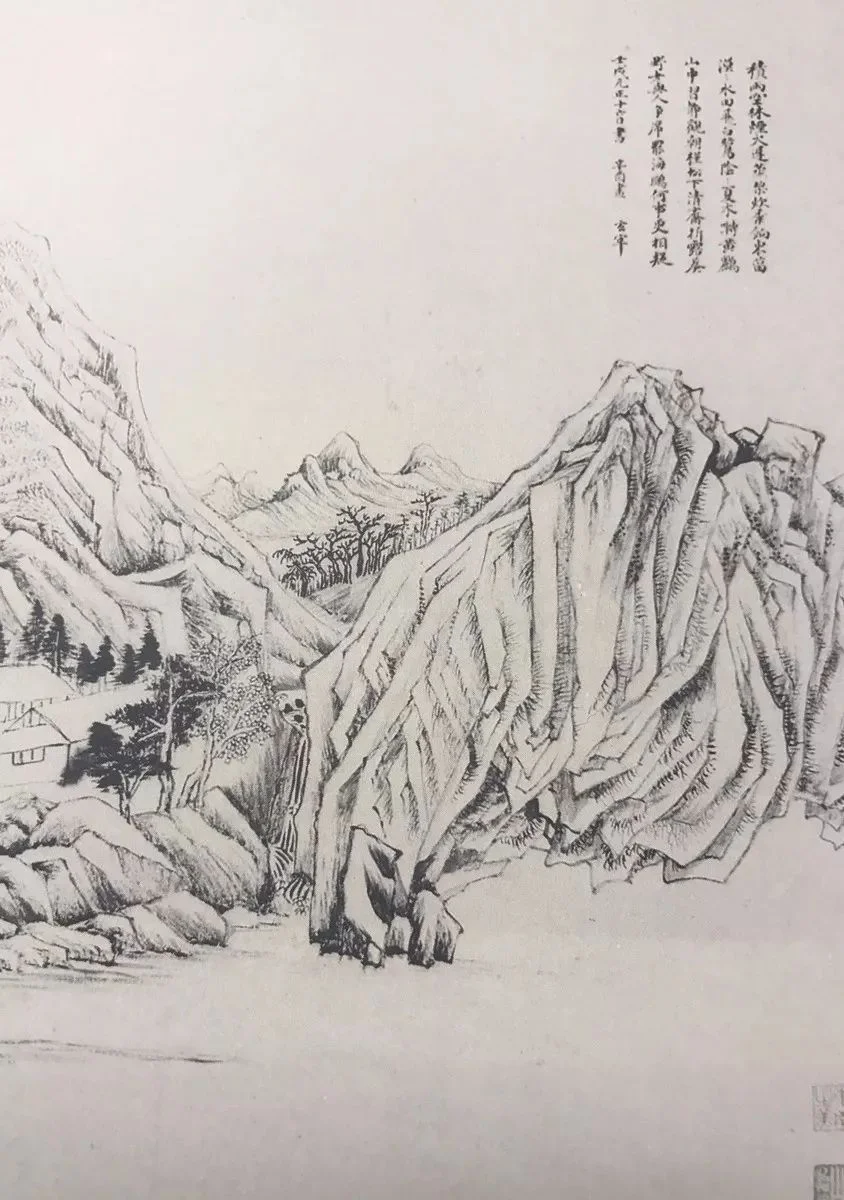

董其昌筆下的山水

玄妙的說法就是“中得心源”,但這“心源”,決不會空穴來風。

有些畫中山,非常具體,憑空想像是得不來的。聯想到那時風氣,顯而易見,案頭“賞石”為一助。

石非石,坐地神遊,亦幻至真,如同置身於山水之間。

這就比較容易解釋,大多數文人畫家,同時也是“賞石”的狂熱愛好者。

換句話說,賞石,在一定程度上成為山水見證的輔助物,小中見大,精微廣大,如石濤詩所說:“石文自清潤,層繡古苔錢。令人心目朗,招得米公顛。餘顛顛未已,豈讓米公前。每畫圖一幅,忘坐亦忘眠”。

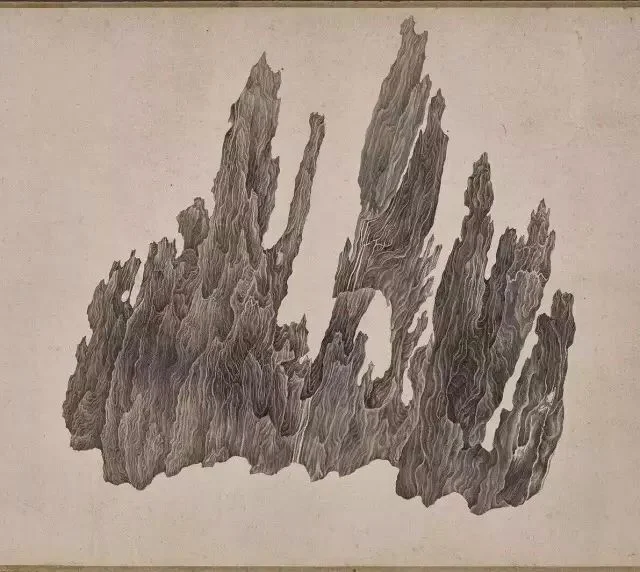

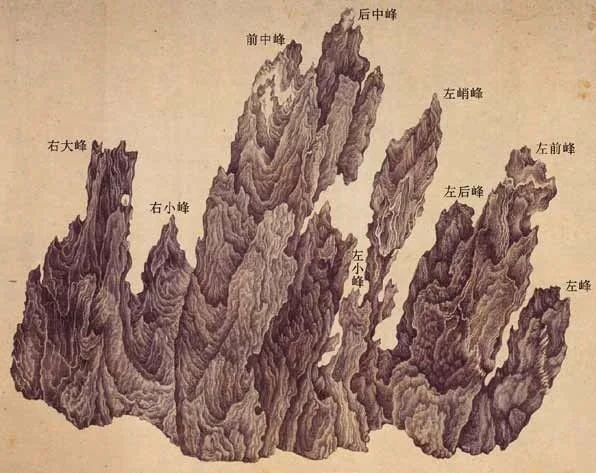

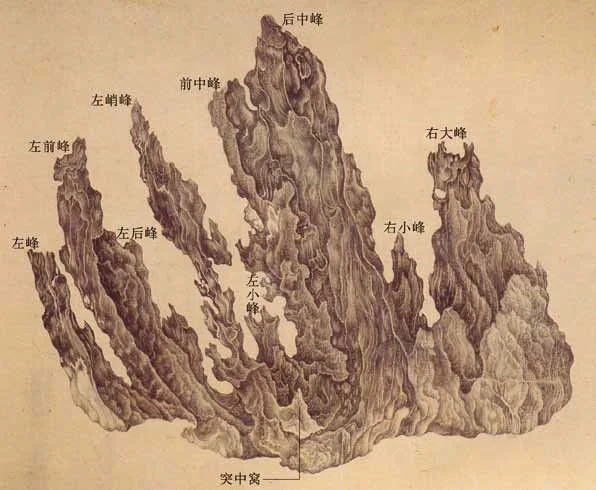

九月底,在北京“時間博物館”,我與同道討論了晚明傑出畫家吳彬的《十面靈壁卷》。

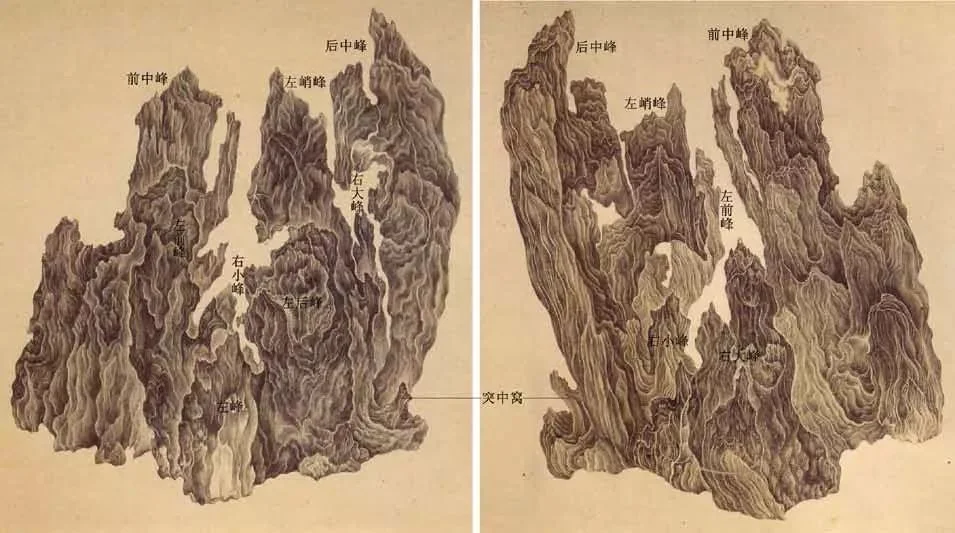

吳彬 晚明莆田畫家《十面靈壁卷》

此作在中國畫史中意義特殊,即在明確“賞石”的物理屬性。

鬥轉時空,每個面一一觀摩,相當於紙上“轉山”。

我確實在吳彬筆墨的褶皺中產生了一種幻覺,好像突然幻化入境,如蟻隨行。

我想,畫家在描繪的時候,一定也有同樣的感受吧?若加上造雲植樹,一幅山水畫就能憑空而起。

《十面靈壁卷》詳解

這麼說來,出自吳彬筆端的其它山水奇境,如果自然中難以尋覓,或許只有在賞石中可以借得。

北宋繪畫以真山為本,但不要忘了,賞石之風也同時興起。兩者輔成,或如宋樓鑰《題範寬秋山小景》詩雲:“山高最難圖,意足不在大。尺楮眇千里,長江浸橫翠。……近山才四寸,萬象納須彌。欲識無窮意,聳翠更天外。”

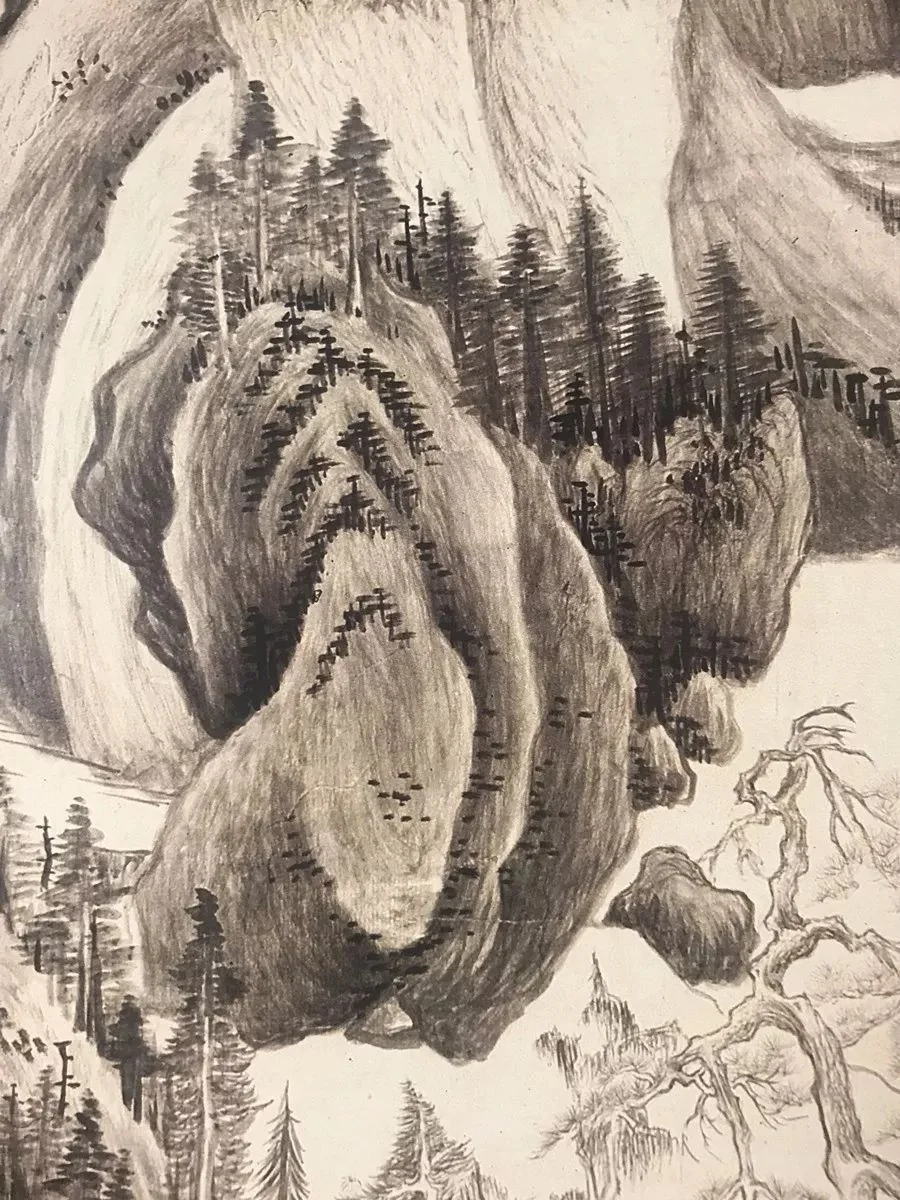

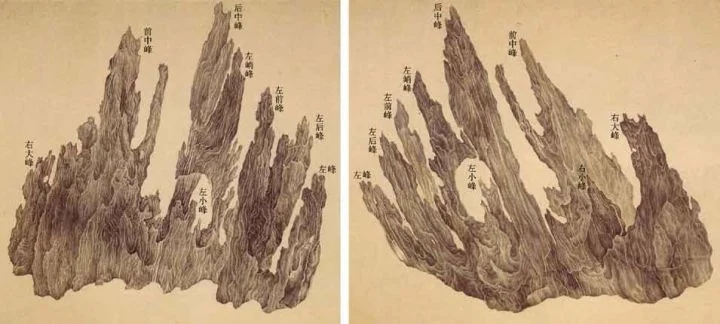

吳彬筆端的山水奇境

繼北宋之後,明代是賞石風氣的第二個高潮,多有文人涉趣,蔚為大觀。尤其晚明,山水突現奇崛之風,不能不認為與“搜盡奇峰打草稿”的藏石風氣大有關聯。

吳彬的好友米萬鐘是當時最著名的賞石大家,自稱“石隱”,取號友石,《十面靈壁圖卷》即應他所求而作。

米萬鐘 奇石圖

號稱“北米南董”的董其昌,雖然自稱不好石,借機揶揄米萬鐘的“石癡”,但其言不可全信,否則他怎會在諸多元明之季的名石上鐫款如“四僧展”上的“造雲石”,或在諸多賞石畫作上作跋如《十面靈壁卷》?

董其昌有“賞石”議文:“唐李德裕采天下怪石,聚之平泉別墅…今漢陽之寶石,似不少遜,而畫石疑較勝。唐詩雲:寒姿數片奇突兀,曾作秋江秋水骨。又雲:雪盡身還瘦,雲生勢不孤。此頗足以狀石。”

董其昌山水

可見董其昌非常懂得在“賞石”中取理得道,借勢造夢。

一個顯而易見的現象,他的山水畫常常會露出石根,平地而起,異樣突兀,與北宋自然山貌大相徑庭,看起來就像是盆景的放大,非常“不自然”。

但這樣“削成青玉片,截斷碧雲根”的畫風,卻是晚明的普遍趣味,或許正是拜“奇石”所賜的靈感,小中見大,絕處生輝。

如果董其昌也有大千先生這樣一幀照片,他的“畫禪室”是否像“摩耶精舍”一樣,地上也堆了不少借題發揮的“怪石”,以恍然入畫呢?