春雷響

天空抖落燃燒的灰燼

黑夜在大海中航行

火山噴發前的夜晚

暗流湧動

當最後一顆星星熄滅

你與晨光一同抵達

萬物生

/

關於

藝術家

張樹光,男,1984年,攝影藝術家。

我叫樹光,

通常在相似相續的日子,或者平淡無奇的時辰,

想見樹的汁液向上生長,而根的部落,和光明融成一片。

我傾聽自己的世界,一段宇宙,一段生命。

我發現類似光的音樂,就是我的部分,

或全部。

個展

2015 「見所未見」 品SALON藝術空間 福州

2016 「流動的色塊」 JC時尚空間 福州

2016 「你的臉」 品SALON 藝術空間 福州

2016 「藝術重構生活」 福建工程學院設計學院

2017 「澄影」 ANAF空間 福州

2017 「無名的能量」 瑞典烏普薩拉203美術館 瑞典烏普薩拉

2018 「研幾」 壹若美學空間 福州

2018 「面孔」 人生影像空間 福州

2019 「舞臺」 樹光空間 福州

2019 「肖像」 紅頂美術館 廈門

2021 「見無所見」 蘇州本色美術館 蘇州

2021 「NFT數字藝術」上海廣場 上海

©樹光美術館

南方的春天,似乎一整個春節都在滴滴答答地下雨。陰冷,潮濕,壓抑。2022年的春天,在樹光剛落成的美術館茶室,就著雨幕鋪滿的屋頂,喝了很多個下午的茶。

樹光圓臉,常年身著黑白兩色T恤冬季套上外套,出門總是背著一隻黑色雙肩包。說話時總喜歡下意識地抿一抿嘴唇,眼神乾淨而明亮,疲憊時喜歡用雙手大力地揉揉面孔,喜歡抬頭定定地看著天空某處。神情裡總有種越過年齡之外的少年純真。

睜眼做夢,閉眼神遊。忙時看雲,閒時飲茶。這是樹光一個人的美術館,是他的精神淨土和理想國。

01.

見無所見

“如空中鳥跡或風相,非言辭所可抵達,見無所見,無所見而見。”

/

去年9月,蘇州本色美術館推出了張樹光大型個展“見無所見”,一大批年輕的藝術愛好者認識了這位元當代80後攝影藝術家。

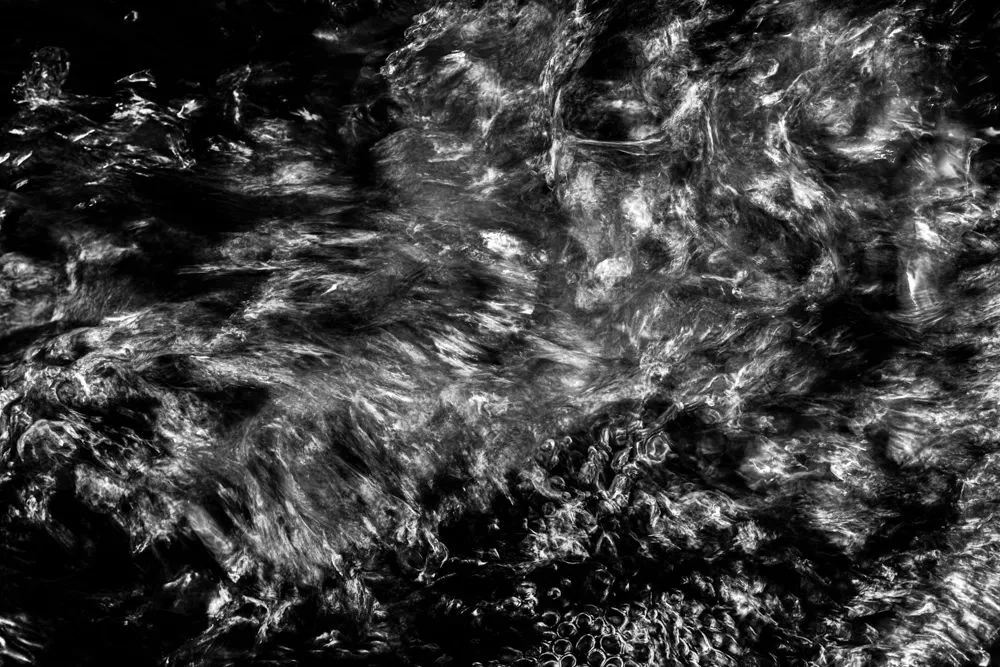

樹光的攝影採取了繪畫的表達方式,以詩人和藝術家的視角,且用行為藝術干涉創作過程,而後用鏡頭捕捉世間萬物中正在發生的一切,浪漫,混亂,魔幻,神聖。無邊無際,絢爛而自由。

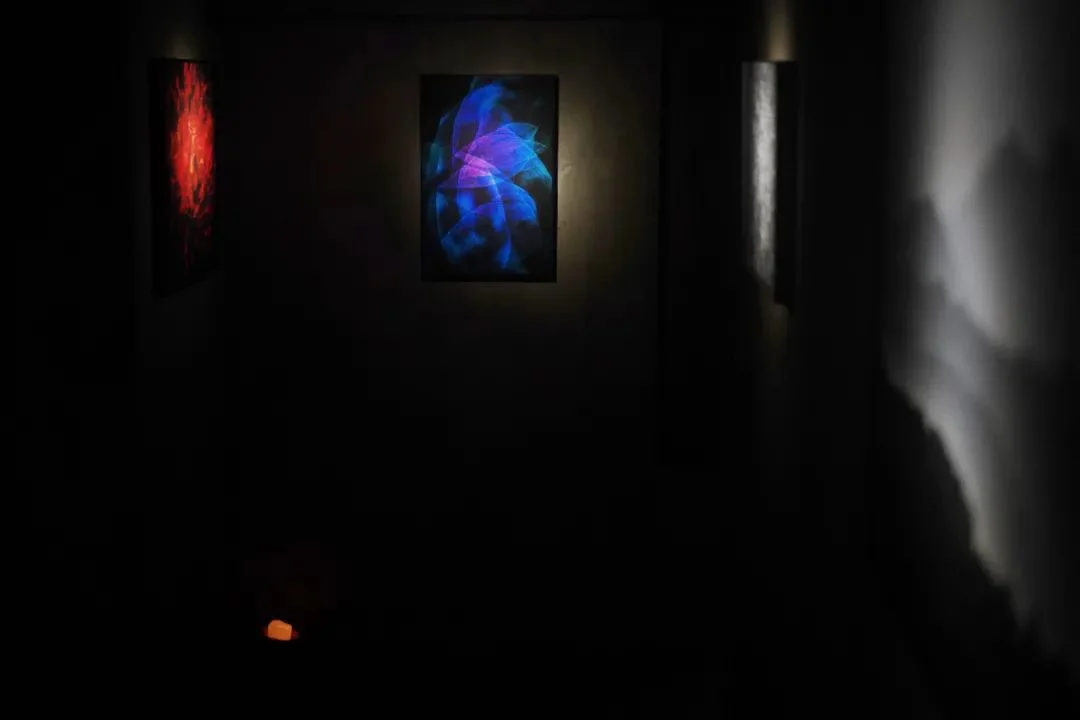

© “見無所見”展覽現場,蘇州本色美術館,2021

毫無疑問,在所有的系列作品中,“見無所見”是樹光最鍾愛的,這四個字稱得上是樹光攝影藝術的靈魂。

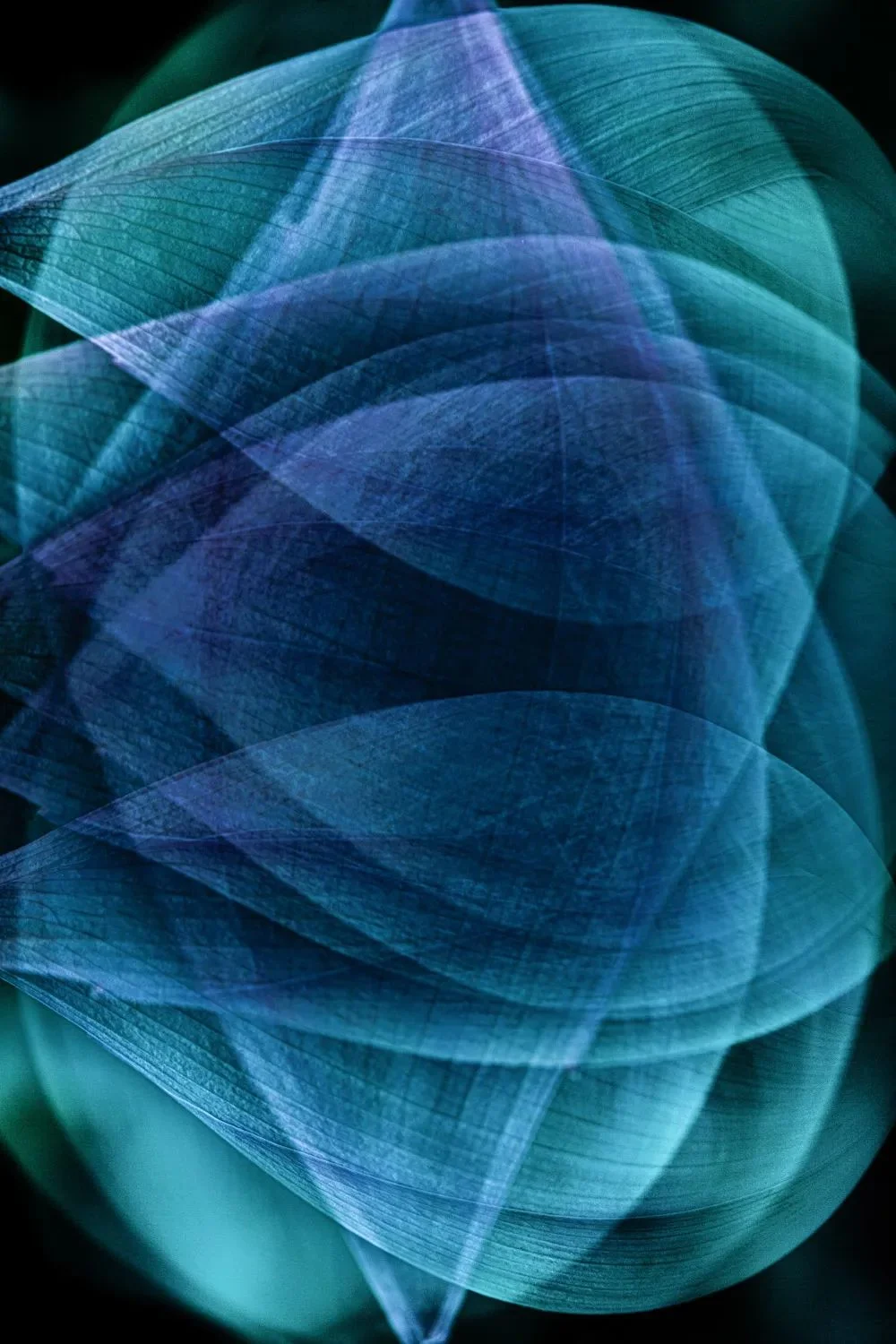

樹光透過他熟悉的鏡頭語言,嘗試用他敏銳的直覺,日復一日地去捕捉世間萬物中所有“見無所見”的吉光片羽。他愛用多重曝光的方式,疊加出一個個華麗的夢境畫面。

在那裡,仿佛科幻電影中的場景被刻畫定格,而後裝飾在了觀者的瞳孔周圍。在那些風格鮮明的畫面裡,有著非常迷人的“當下”的藝術氣息。

© “無生花”系列

他會用幾年時間觀察同一片荷塘,這讓他有機會去認真思考自己看見的到底是什麼。

按常理來說,我們每個人觀看同樣的景物時,但看到的未必是同樣的景象。我們都會帶入自己特有的經歷、習慣、愛好和知識。而樹光一度決心反復衝破攝影與繪畫之間的邊界,借助攝影器材,分毫不差地宣洩那個當下他內心的情緒和觀察世界的方式:不是印象派風景畫中那飛逝的瞬間,不是照片那種“一景應眾人”的精確,而是對主題進行嚴密觀察後再把它真實反映出來的精准,只是這精准是按照他的審美規則制定的。

就好像拍攝那一片荷塘,花葉上的每一片褶皺,花朵背後的每一縷微光,一朵花與另一朵花如何搭配、反映和互補,都是這位藝術家為了創作出有韻律感而又合乎情理的畫面反復斟酌佈局的——絕非偶然,而是在一絲不苟的準備過程中做的決定。

© “無生花”系列

如果說初始創作的出發點是:“這就是我所看見的。”

然而,在一幀一幀的影像疊加之後,心底有個聲音發出的卻是:“這真的是我所看見的嗎?”

02.

即興

“這像極了我的人生。”

/

談起攝影藝術,樹光時常顯得缺乏耐心。面對來訪者對其作品的猜測和誤讀,他也不以為意,解釋無多。

“每幅作品記錄的都是在那個當下我內心的一些畫面、一些感受。很多是即興的部分,每一層疊上去,用什麼樣的曝光度,什麼樣的快門光圈,結果都是不一樣的。然後這一層是拍建築,下一層是拍天空的一朵雲,還是拍水面,還是拍樹,以及這個樹你怎麼選擇對焦虛實?曝光是曝光不足還是過爆?它所形成的質感、透明度和色彩,對下一層都是有影響的。至於是在哪裡拍的已經不重要了。”相對而言,這是他極有耐心的一次解答了。

©樹光攝影作品

即興,不僅表現在創作中,也深植入在了樹光的人生體驗裡。

最近一次談天時,我問樹光:“對前面38歲的人生還滿意嗎?”

“我很幸運,一直都是按照自己的意願活著,一直都活在自己的性情裡面。到38歲,基本上人還是很自在,很自由的。”

童年的樹光,學習成績差,小學四年級之前考試成績常常在個位數,加上天生講話結巴,他自卑,敏感,脆弱。直到有一天,受到某件事的刺激,自尊心大為受挫,他突然決定複讀,並強迫自己改正結巴的毛病。複讀以後,成績基本上沒有低於90分了,講話也慢慢和常人無異。順順利利地讀完初中,考上了高中,結果讀完高一,樹光又對眼前的人生產生了懷疑,輟學回家,請求父親買了一台相機開始到處走走停停地拍照,從此開始了與攝影藝術無法切割的人生。

©樹光攝影作品

“你覺得什麼樣的人生才是一個圓滿的人生?”我問樹光。

“當然是做自己,走向自己,不斷地走向自己,然後走得越來越篤定,越來越放鬆,越來越自在。”說這話時,樹光的眼神游離又堅定。

©樹光的作品模糊了攝影、繪畫的關係

藝術曾經是現在仍然是他最重要的精神食糧,他用所有的人生體驗和天生的藝術直覺創作出他眼中的萬物的樣子:你必須以一種前所未有的方式來觀察自然。

03.

萬物生

“道生一,一生二,二生三,三生萬物。”

/

今年二月,某日雨後飲茶,樹光邀請我為他的美術館開幕策劃一個展覽。我們翻著臨近的日曆,一眼相中了“驚蟄”。

“3月5日,很好,都是我喜歡的數字。”樹光對著日期喃喃自語。而我覺得驚蟄二字的張力很強,與樹光作品中湧現的生命力不謀而合。於是,就這樣定了開幕的日子。

取名“萬物生”,有三層意思。一則是此季正值萬物蘇醒、生機勃勃的春光好時節,當春乃發生;二則萬物生不僅僅是樹光作品的精神寫照,亦是我們觀察人生和宇宙的起點。在世間萬物面前,人類何其渺小,人與物,物與物,人與人之間,能夠有電光火石般的刹那相逢,何其有幸;三則取自——《老子》“道生一,一生二,二生三,三生萬物”之意,天真自然,生生不息。

©“萬物生”展覽現場

展覽當天異常順利、默契、圓滿。清晨還一片狼藉的展廳,到了下午2點開展前一樁一樁地填滿解決了。一上午,我們給每張作品排列定位,完成了插花、茶會佈置,還在最後一小時冒著大雨去花鳥市場買了金魚和植物。

我提心吊膽,樹光似乎樂在其中。

“這像極了我的人生。”這句話是樹光的口頭禪,在每一個日常裡,在轟轟烈烈的前半生裡,也在布展當天不斷發生。

後來我想開了:有衝突,就有冒險,有疾風驟雨,就有雨過天晴,有懸而未決,就有塵埃落定。是啊,有什麼好擔心的呢?

更妙的是,這些他個人生命體驗裡的衝突、冒險、矛盾、掙扎、痛苦、糾結,以及對世間萬物強烈的感知和迷戀,都穩穩地透過那安靜的雙眼,最終傳遞到了靜止畫面中,此刻就在我的眼前。自然生命裡的能量體,或盛或衰,或動或靜,經由藝術家無與倫比的定格,變成了永恆。我能感受到這間小小的美術館空間中,能量在湧動,生命在流動。

©樹光美術館開幕茶會

茶會主理 沐南

開幕當天晚上,樹光邀請的流浪歌手敢朗到了。

漁夫帽,連帽衛衣,牛仔褲,歌手一個人抱著一把吉他,就著美術館安靜的燭光和水流聲,低吟淺唱。興至,觀眾席裡有人站起來朗誦自己寫的愛情詩,感動了自己,也感動了所有人。有觀眾朗誦鍾愛的詩歌,朗誦畢,歌手即興就彈唱起來,無縫銜接,完美呼應。恰是“詩”與“歌”和聲吟唱的春風沉醉的夜晚。

搖曳的燭光中,我看到樹光嘴角上揚,搖頭晃腦,面帶幸福的微笑。我知道,這是屬於他一個人的美術館,這是屬於他的夜晚。

“萬物生”展覽紀錄

那晚一個人開車回家的三環路上,我開著車窗,任初春涼涼的風撲打在臉上。音樂聲開大,車速超過80,一個漂亮的超車讓我心跳加快。某個瞬間,我突然意識到,當下太難得,尤其在戰爭硝煙和疫情四起的今夜。良辰美景,無法言說。

子在川上曰:逝者如斯夫,不舍晝夜。

©樹光攝影作品

撰文|程香

作品照片提供|張樹光

現場攝影|程香 莫凡 沐南 三觀